2025年2月25日に放送された日本テレビ『カズレーザーと学ぶ。』では、「今年も花粉の季節がやってきた! 花粉&アレルギーの最新知識」と題し、年々深刻化する花粉症やアレルギー研究の最前線について特集されました。※1

番組では、都会特有の「花粉爆発」や、食物アレルギーにつながる「交差反応」の詳しいメカニズム、スーパーコンピューターによって発見された夢の新薬「MOD000001」など、花粉症をめぐる最新情報が続々と紹介されました。本記事では、番組で紹介されたそれぞれの研究内容を踏まえ、関連する統計や論文で補足しながら、花粉症対策について詳しく解説します。

Index

かつてない早さと量──今年の花粉が危険な理由

番組冒頭で強調されていたのは、「今年の花粉は1985年の観測以来、もっとも早く飛び始めている」という事実です。東京都の発表によると、2025年のスギ花粉の飛散開始日は1月8日であり、調査を開始した1985年以来、一番早い飛散開始となりました。※2

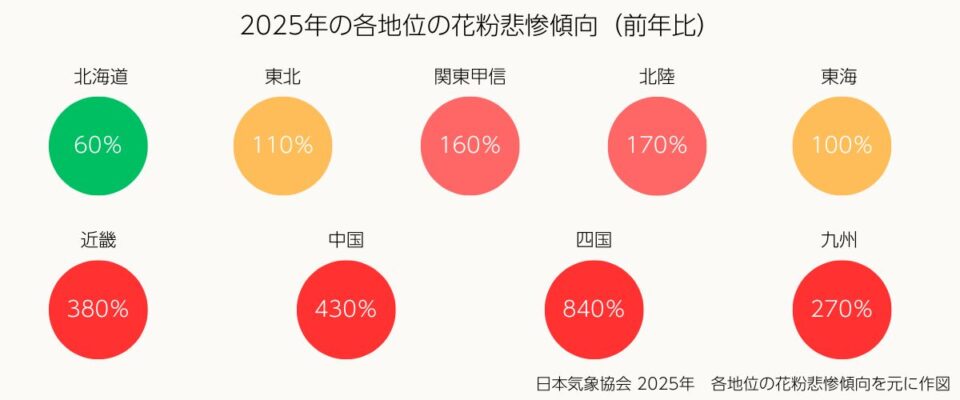

花粉の総飛散量も、多くの地域で前年を大きく上回る予想です。地域によって異なりますが、関東甲信では前年比160%、四国地方では前年比840%と非常に多く、九州から近畿地方は例年と比べても飛散量が多くなる見込みです。その背景には、2024年夏の猛暑によって高温・多照となり、九州から北海道にかけて花芽が形成されやすい気象条件であったことが挙げられます。※3

番組に登壇した日本医科大学大学院教授・日本アレルギー協会理事の大久保公裕氏によると、地理的条件により東京など都市部に花粉が集中しやすいことが、花粉症患者の発症率や症状の重症化を高めているといいます。平地にスギが植林された九州などの地域では、同時期に飛散が始まり短期間で終わりますが、関東や東北のように山間部にスギが植林された地域では、段階的に花粉が飛散することで1ヶ月ほど飛散期間が長引いてしまうのです。

さらに、大久保氏が示したデータによると、「1シーズンで全国に飛ぶ花粉量は東京ドーム何杯分にもなる」という試算もあり、今年は特に注意が必要だと強調されました。

都会特有の「花粉爆発」とは

番組では、都市部ならではの花粉事情として「花粉爆発」という現象が詳しく紹介されました。都会のコンクリート路面に落ちた花粉は、車のタイヤや人の足で踏まれて砕かれます。本来、花粉は30μmほどの大きさですが、1μm以下になることもあるといいます。さらに大久保氏は、花粉が割れやすくなる原因として「排気ガスや工場の排煙など大気汚染物質が花粉に付着し、表面に亀裂を生じさせること」を挙げました。※1

埼玉大学工学部・環境共生学科物質循環制御研究室の研究報告によると、自然に浮遊している状態では約2割程度の花粉が割れるとされていますが、大気汚染物質と接触すると約8割が破裂するといいます。※4

また、雨の日や湿度が高い日は花粉が地面に落ちるため安心かと思いきや、実際には「雨が降ったあと、割れた花粉や殻の破片が翌日に風で舞い上がり、大量のアレルゲンが空気中を漂う」というケースも少なくありません。その結果、雨の日の翌日は特にアレルギー症状がひどくなる人も多いといいます。特に都会では、ビル街などでの風の吹き溜まりが生じるため、割れた花粉や殻の破片がより舞いやすいといえます。※1

このように、さまざまな要因で花粉が細かく破砕され、空気中に舞いやすくなることを「花粉爆発」といいます。※1

微細化した花粉のリスク

花粉は、目や鼻から侵入して粘膜の水分に触れることでも割れます。花粉の殻にはCryj1(クリジェイ1)というアレルゲンが、殻の中身には別のアレルゲンである(Cryj2:クリジェイ2)が含まれています。花粉が割れることでこれらのアレルゲンが「ダブルパンチ」として放出されるため、症状が悪化しやすいのです。※1

また、花粉爆発によって微細化した花粉は、通常のマスクでも完全には防ぎきれず、鼻やのどを通り抜けてしまいます。花粉症の症状だけでなく、気管支や肺まで到達して喘息の悪化なども引き起こすリスクがあるという警告が番組内で述べられました。※1

花粉症以外の人にも肌荒れやシミ・くすみが起こる

番組内では「花粉による肌トラブル」について紹介し、花粉症ではない人でも無視できない問題だと指摘されていました。※1

2020年の資生堂の研究では、スギ花粉の殻に含まれるアレルゲンCry j1によって、トロンビンというタンパク質が活性化し、肌のうるおいを保つ脂質が減少することが明らかとなりました。バリア機能を担う脂質が減少することで肌の水分が蒸発しやすくなり、結果として肌荒れやシミ・くすみにつながるといいます。※5

花粉症の典型的な症状(くしゃみ、鼻水、目のかゆみなど)がない人でも、花粉が皮膚に付着して長時間放置されれば、肌のバリア機能が低下してトラブルを引き起こす可能性があります。特に、春先の乾燥時期や運動をして汗をかいた後などは、肌に花粉が残りやすいため要注意です。

「交差反応」と食物アレルギー

番組中盤では、島根大学医学部皮膚科准教授の千貫祐子氏が登壇し、花粉症の人が果物や野菜を食べた際にアレルギー症状を起こす「交差反応」について解説しました。交差反応とは、あるタンパク質に反応するように体内で作られた免疫物質が、よく似た形をした別のタンパク質にも誤って反応してしまうことを指します。※1

花粉症の人が、そのアレルゲンによく似た構造をもつタンパク質を含む食品を食べた場合に、免疫物質IgEが“同じ異物”と認識して反応してしまうのが交差反応のメカニズムです。※6

スギ花粉とトマト・桃など

スギ花粉の主要アレルゲンはCryj1とCryj2ですが、「Cryj7(クリジェイ7)」とよばれる新しいアレルゲンも注目されています。番組内では、Cryj2はトマトと交差し、Cryj7はモモなどと交差すると紹介されていました。実際に、2025年に行われた北海道大学大学院生命科学院蛋白質科学研究室の研究では、Cryj7がスギ花粉のアレルゲンとして単離され、モモ由来の食物アレルゲンと交差反応性を示すことが報告されています。※7

スギ花粉症の約2割の人に、トマトやモモなどを食べた際に口の中がかゆくなったり、唇が腫れたりといった口腔アレルギー症候群の症状が現れる可能性があるといいます。ロート製薬が2016年に0~16歳の子ども2,935人を対象に行った調査では、花粉症の実感がある子どものうち20.6%が、果物を食べて口腔アレルギー症候群の症状を感じたことがあると回答しました。※8、9、10

ハンノキ、オオバヤシャブシ、シラカンバの花粉とバラ科果物

さらに春先には、ハンノキやシラカンバといった花粉症がスギ花粉と同時期にピークを迎えます。これらの花粉症をもつ人は、リンゴやモモなどバラ科の果物で交差反応を起こしやすいといわれます。※8、10

2021年に愛媛県今治市で行われた実態調査では、花粉症を自覚している人のうち約20%が口腔アレルギー症候群を自覚しているという結果が明らかとなったほか、原因としてカバノキ科ハンノキ属のオオバヤシャブシという植物の花粉が関係している可能性が指摘されています。※11

交差反応による食物アレルギー症状は、熱に弱いアレルギー成分であれば加熱調理によって症状が出にくくなるケースもあります。その一方で、マメ科のアレルギーのように加熱しても症状が出やすいものもあります。なかにはアナフィラキシーを起こして救急搬送される事例もあるため、注意が必要です。※12

番組内で千貫氏は、「自分には関係ない」と思わずに注意してほしいと強く警鐘を鳴らしています。

花粉症と食事、あるいは花粉症と腸活について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:花粉症対策の食事と食事のタイミングについて!規則正しい生活の効果とは

関連記事:花粉症と腸活の意外な関係とは?乳酸菌やビフィズス菌の効果について解説

スーパーコンピューターが見つけた新薬「MOD000001」

番組の後半で注目を集めたのが、山梨大学大学院総合研究部准教授・中村勇規氏による“夢の新薬”、MOD000001(エムオーディーファイブオーワン)の存在です。スーパーコンピューターが約1億個もの化合物からスクリーニングして発見した化合物であり、従来の薬や治療法に続く新たな選択肢として期待されています。※1

MOD000001は、花粉症だけでなく、食物アレルギーや喘息、アトピー性皮膚炎など、「マスト細胞」が関与する幅広いアレルギー疾患にも効果があるとされています。※13

従来薬との違いは「マスト細胞」へのアプローチ

花粉症は、花粉という異物を認識したIgE抗体がマスト細胞と結合し、そこに再度花粉が侵入したときにヒスタミンが放出されて発症します。抗ヒスタミン薬やステロイド薬、舌下免疫療法などの従来の治療法は、主に「放出されたヒスタミンを抑制する」「体を徐々に慣らす」といった、対症療法または免疫調整のアプローチでした。

一方、MOD000001は「マスト細胞の生存に必要な信号をブロックする」ことでマスト細胞自体を減少させ、結果的にアレルギー症状の根源を断つという点で革新的だと紹介されました。番組では中村氏が行ったマウス実験についても紹介されており、MOD000001の糖ヨによってマウスのマスト細胞が顕著に減り、皮膚や粘膜のアレルギー反応が大幅に抑えられたとのデータが示されました。また、マウス実験の範囲では深刻な副作用はみられていないとのことでした。※1

MOD000001実用化の見通し

中村氏は、MOD000001は従来の生物学的製剤よりも大幅に価格を抑えられる可能性があると述べました。ただし、実用化には5年前後の治験期間が必要と想定されています。

今後の臨床試験次第ではありますが、もし順調に開発・承認されれば、MOD 000001は花粉症だけでなく幅広いアレルギー疾患に悩む多くの人にとって「根治」を目指す大きな一歩となるかもしれません。

花粉症対策の基本

大きな期待がかかる新薬MOD000001の実用化までには、まだ数年単位の時間がかかります。今この瞬間の花粉シーズンを乗り切るためには、以下のような生活上の対策が欠かせません。

帰宅時に花粉を落とす

- 帰宅時は、玄関先で衣服や髪についた花粉をはたき落とす

- 帰宅後の手洗い・うがい・洗顔を徹底する

部屋の掃除は花粉を舞い上げないよう注意

- いきなり掃除機をかけると花粉が舞い上がる可能性があるため避ける

- 水拭きをして花粉をしっかり拭き取った後、乾拭きをするのが効果的

- 排気機能の優れた掃除機を選ぶ(0.3μm以下の粒子対応など)

外出時の装備・ヘアスタイルに注目

- 花粉対応マスクや花粉対策メガネを活用

- 帽子やスプレータイプの花粉ブロック製品も試す

- 巻き髪は花粉が絡まりやすく、ストレートヘアの方が花粉の付着は少ない

交差反応が心配なら早めに検査を

- 果物や野菜を食べた後、口やのどがかゆいと感じたら、放置せずに病院でアレルギー検査を受ける

- 医師と相談し、必要であれば舌下免疫療法などを含む治療を検討する

肌の花粉対策も忘れずに

- 顔や首周りに付着した花粉をこまめに洗い流す

- 外出先でメイク直しをするときは、一度顔を洗うかウェットシートなどで拭き取ると肌トラブルを防ぎやすい

- 花粉によるバリア機能低下を最小限に抑えるため、保湿を徹底する

花粉症の人もそうでない人も花粉対策と早めの受診を心がけよう

今回の放送では、例年を大きく上回る花粉飛散量による深刻な症状悪化や、花粉症でない人にも現れる肌トラブル、食物アレルギーとの交差反応など多角的なリスクが取り上げられました。一方で、マスト細胞そのものを減らす新薬「MOD000001」など、根治に近づく研究も進んでいることも紹介されました。新薬の実用化まではもうしばらく時間がかかるため、当面は花粉を体内に取り込まないための工夫や対症療法を駆使して、花粉のシーズンを乗り切りましょう。症状が重い方や交差反応の可能性がある方は早めに医療機関に相談するのもおすすめです。自分に合った手段を組み合わせて、春を少しでも快適に過ごしましょう。

参考資料

※1 日本テレビ. OAまとめ. 今年も花粉の季節がやってきた! 花粉&アレルギーの最新知識.

※2 東京都. 報道発表資料. 保健医療局. 調査開始以来、一番早い飛散開始、「晴れて暖かく風のある日」は要注意 都内でスギ花粉の飛散開始(速報).

※3 tenki.jp. 2025年 春の花粉飛散予測(第4報)。

※4 国立大学56工学系学部ホームページ. 環境への取り組み. 花粉症と大気汚染の原因物質との関連性を化学的に解明.

※5 資生堂. ニュースリリース. 資生堂、世界初 スギ花粉による肌荒れの新たなメカニズムを解明.

※6 食品分析開発センター. 食物アレルギーとリスク管理(多様化と交差反応への対応)

※7 Jingkang Zheng, et al. (2025) Structural and Stability Analysis of GRP Family Allergens Pru p 7 and Cry j 7, Which Cause Pollen and Food Allergy Syndrome. Biomolecules. 15(2). 232.

※8 中野区医師会. 医療トピックス. 口腔アレルギー症候群.

※9 ロート製薬. プレスリリース. 0~16歳までの子ども2,935人の親に聞いた「子どもの花粉症」 調査結果.

※10 同友会グループ. 花粉と交差反応を示す食物.

※11 有田孝司. (2021) 愛媛県今治市における花粉症,花粉-食物アレルギー症候群・口腔アレルギー症候群の実態調査. 愛媛医学. 40(1). 24-34.

※12 大澤陽子. (2020) 花粉・食物アレルギー症候群の現状と展望. 耳鼻免疫アレルギー. 38(2). 43-49.

※13 山梨大学. プレスリリース. マスト細胞を特異的に標的とする新しい抗アレルギー薬MOD000001の同定.