現代の健康志向の高まりとともに、食物繊維の重要性がますます注目されています。なかでも注目されている「イヌリン」は、整腸効果や血糖値コントロールなど多様な効果がある成分です。イヌリンは自然界に広く存在し、チコリやタマネギなどの食品に含まれているほか、サプリメントからも手軽に摂取できます。今回は、イヌリンの基本的な特徴や具体的な健康効果、日常生活への取り入れ方などを詳しく解説します。

Index

イヌリンとは?水溶性食物繊維としての特徴

イヌリンは、難消化性の水溶性食物繊維として知られる成分で、チコリの根、キクイモの根茎、ニンニク、ゴボウ、タマネギなどに含まれています。その歴史は長く、5000年前の古代人も口にしてきたとされています。※1、2

食物繊維は、消化酵素で消化されない食物中の難消化性成分です。そのなかでも、水に溶けやすい性質をもつのが水溶性食物繊維です。近年は水溶性食物繊維の体内での作用や体に良い効果が広く知られるようになり、その機能性から食品のみならず医薬品などにも多く使われています。※3

イヌリンという成分はあまり耳なじみがないかもしれませんが、世界での水溶性食物繊維市場を見てみると、実はイヌリンが約3分の1を占めています。同じ水溶性食物繊維の成分である難消化性デキストリンは、国内ではよく知られていますが、海外市場ではわずか8%ほどです。世界的に見ると、イヌリンが最も市場に流通している水溶性食物繊維であるといえます。※1

イヌリンの食物繊維としての機能において特筆すべき点は、プレバイオティクスとしてのはたらきです。消化酵素によって消化されないため大腸にそのまま届き、善玉菌の栄養源となることで善玉菌の増殖や代謝の活性を助け、腸内細菌叢の変化に大きく関わります。※2、4

食物繊維について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:食物繊維とは?種類やメリット・効果、1日の推奨摂取量、食物繊維を多く含む食品について解説

他にもイヌリンは、大腸で作用させたい薬剤のコーティングや、薬剤の成分を安定させる保存用保護剤として活用されているほか、ワクチンの効果を高めるアジュバンド効果もあります。※3

また、水に溶けると白いゲル状で脂肪に似た食感になる性質から、脂肪代替食品・低脂肪食品などにも利用されています。※2

イヌリンの主な効果

水溶性食物繊維の一種であるイヌリンには、さまざまな健康効果があります。イヌリンの主な効果について、近年の研究論文をもとに解説します。

腸内環境の改善

イヌリンには、腸内細菌にはたらきかけて腸内環境を改善する効果があります。ヒトおよびラットで行われた研究を4つご紹介します。

粉ミルクで育てられた赤ちゃんに対する天然イヌリンの効果

Korea Food and Nutrition Foundation(現:The Korean Nutrition Society)のSook-He Kim氏らが2007年に公表した論文では、粉ミルクで育てられた赤ちゃんに対する天然イヌリンの効果について報告されています。この研究では、平均月齢12.6週の乳児14人を対象に、0.25g/kg/日のイヌリンを3週間にわたって投与し、腸内細菌叢の組成、便のpH、硬さ、量、排便頻度への影響を評価しました。※5

- 腸内細菌のうちビフィズス菌と乳酸菌は便中の含有量が増加

- バクテロイデスと総嫌気性菌数には影響なし

- 排便頻度は変化なし

- 便の量は多くなり柔らかくなった

以上より、天然イヌリンは粉ミルクで育てられた赤ちゃんにプレバイオティクス効果をもたらすことが確認されたと結論づけられています。※5

イヌリンによるビフィズス菌増加効果

イヌリンによるビフィズス菌増加効果については、ヒトでの研究も行われています。イギリスのレディング大学のSKolida氏らの研究チームは、イヌリンのビフィズス菌に対する効能について調べるため、19~35歳の健康な男女15名ずつを対象とした二重盲検プラセボ対照試験を行いました。この研究では、イヌリンの摂取量とビフィズス菌の増加に用量依存性が観察され、摂取量が増えるほどビフィズス菌の増加も大きくなる傾向がみられました。※6

- 健康な成人におけるイヌリンのビフィズス菌増殖効果の最小有効用量は5g/日

- 最も効果的かつ副作用の少ない最適な用量は10g/日

上記のことが報告されました。ただし、20g/日の摂取ではより顕著なビフィズス菌の増加が確認された一方で、同時に軽度の消化器症状も報告されています。※6

イヌリンの重合度の違いによる効果

イヌリンの重合度の違いによる効果を調べたラットの研究もあります。岐阜大学大学院農学研究科の研究チームが行ったこの研究では、下痢を引き起こさないイヌリン添加量は5%であることを特定しました。その後、この飼料下で4週間飼育したラットを解剖し、大腸内発酵産物含量、糞排泄量、脂質含量を調べています。※7

- 盲腸と糞中の短鎖脂肪酸の組成、特にn-酪酸の際立った増加がみられた

このことから、イヌリンは大腸の機能を高め、健康維持や改善に有用であることが示されています。※7

イヌリンとオリゴフルクトースが腸内のビフィズス菌を選択的に増殖させる効果

オランダの農業・食品関連会社であるSensus社のMeyer D氏が行った研究では、イヌリンとオリゴフルクトースが腸内のビフィズス菌を選択的に増殖させる効果をもつことが確認されました。これらのプレバイオティクスの摂取により、糞便中のビフィズス菌の割合が有意に増加することが示されています。さらに、この効果は用量依存的であり、1日あたり5g以上の摂取で顕著になることが報告されています。※8

便通の改善

腸内環境の改善と関連して、イヌリンには便通の改善効果もあります。

フジ日本精糖株式会社研究開発室の小枝貴弘氏が2015年に発表した論文では、イヌリンの便通に対する影響を、ランダム化二重盲検プラセボ対照クロスオーバー試験で検証しています。この研究は、健康な若年女性25名を対象に、イヌリンを含む米粉パンまたは対象米粉パンを2週間1日最大2枚摂取し、排便頻度、排便量、排便量への影響を調査したものです。

結果として、イヌリン含有の米粉パンを摂取した群(イヌリン摂取量は7.3g/日)は、プラセボ群(イヌリン摂取量は0.2g/日)と比べ、排便の頻度、回数、量ともに、有意に増加していました。イヌリンを毎日摂取することで排便習慣が改善することが報告されています。※9

血糖値のコントロール

イヌリンには血糖値の上昇を抑制する効果もあり、糖尿病予防への可能性が期待されています。イヌリンと血糖値のコントロールおよび糖代謝に関する研究を5つご紹介します。

イヌリンと糖尿病患者の血糖コントロールに関する研究成果

イランのタブリーズ医科大学の研究者グループが2013年に発表した論文では、イヌリンと糖尿病患者の血糖コントロールに関する研究成果について述べています。この研究では、2型糖尿病の女性49名を被験者としたランダム化三重盲検対照試験が行われました。10g/日のイヌリン群と対照成分摂取群の2グループに分けて2ヶ月間投与し、血糖コントロールと抗酸化状態を測定しました。※10

- 対照群と比較してイヌリン群では、空腹時血糖値、グリコシル化ヘモグロビン、マロンジアルデヒドが有意に低下した

- また、イヌリン群では総抗酸化能、スーパーオキシドディスムターゼ活性が有意に上昇した

以上より、高性能イヌリンの補給が2型糖尿病の女性の血糖コントロールと抗酸化状態を改善する可能性が示されました。※10

2型糖尿病患者対するイヌリンの効果

2型糖尿病患者対するイヌリンの効果について、別の視点から行われた研究もあります。タブリーズ医科大学の別の研究者グループが2014年に発表した論文では、2型糖尿病の女性患者におけるオリゴフクトース強化イヌリン(OEI:Oligofructose-enriched inulin)の効果について述べられています。この研究は、BMI25以上35未満の2型糖尿病の女性患者52名を被験者とした三重盲検ランダム化比較試験であり、OEI摂取群と対照摂取群の2グループに分けて8週間投与しました。※11

- OEI摂取群では、体重、BMI、血糖値、炎症・抗炎症バイオマーカー、血漿リポ多糖が有意に減少した

この結果は、プレバイオティクスとしてのOEIが2型糖尿病患者の炎症状態と腸内細菌叢関連の代謝異常を改善する可能性を示しており、糖尿病管理における新たな栄養療法の可能性を提示しています。※11

イヌリンを多く含むキクイモの摂取が食後血糖値に及ぼす影響

国内での研究にも、イヌリンを多く含むキクイモの摂取が食後血糖値に及ぼす影響についての報告があります。日本臨床試験協会(JACTA)の研究チームが行ったキクイモに関する研究を2つご紹介します。

2018年に論文として発表された研究では、健常な成人48人を被験者とし、キクイモを含む食品摂取群と対照群に分け、食後の血糖値について評価しました。その結果、以下の項目において有意差がみられました。※12

- 12週後の食後30分血糖値

- 12週後の摂取前から食後120分血糖値変化

- 12週後の食後30分血糖値⊿AUCおよび食後60分血糖値⊿AUC

以上より、イヌリンを含むキクイモ食品摂取によって食後血糖値の上昇が抑制されることが示されています。※12

2020年に論文として発表されたもうひとつの研究では、健康な成人男女をキクイモ摂取群と対照群に分け、6週間にわたって対象食品を摂取し、0週(摂取前)および6週後に糖負荷試験を実施しました。最終的な解析対象者は38名でした。結果として、6週後の時点で、食後60分血糖値および食後0‒90分血糖値AUCで有意差がみられたことから、キクイモの継続摂取による食後血糖値の改善効果が示されています。※13

イヌリンと糖代謝の関係

イヌリンと糖代謝の関係について、1999年に発表された研究についてもご紹介します。レディング大学のヒュー・シンクレア人間栄養学ユニットの研究チームが行ったこの研究では、イヌリンを1日あたり10g摂取した場合の空腹時血中脂質、グルコース、インスリンの変化について調査しています。この研究では4人の健康な中年男女(中程度上昇の総血漿コレステロール値・トリアシルグリセロール値あり)を被験者として、二重盲検ランダム化プラセボ対照並行試験を行いました。被験者は8週間にわたりイヌリンまたはプラセボを摂取し、補給期間前、4週目、8週目、12週目に空腹時血液採取を行い解析しています。

ベースラインと比較した結果、以下のことが明らかとなりました。※14

- イヌリン群は4週目にインスリン濃度が有意に低下した

- イヌリン群は8週目にトリアシルグリセロール値が低下した

- 12週目にはトリアシルグリセロール値がベースラインに戻る傾向があった

群間比較では、8週間の試験期間の空腹時トリアシルグリセロール応答が有意に異なることが示されました。これは、8週目のイヌリン群のトリアシルグリセロールレベルが低かったことによるものです。この変化率は被験者の初期トリアシルグリセロールレベルに関係していることが示されています。※14

ミネラルの吸収促進による骨の健康促進

続いて、イヌリンが骨の健康に与える影響について解説します。イヌリンは、ミネラルやカルシウムの吸収を促進し、骨密度の維持や向上に寄与するとされています。近年の研究成果を3つご紹介します。

イヌリンと血中ミネラルとの関係

フランスのオーヴェルニュ人間栄養研究センターの研究チームは、イヌリンと血中ミネラルとの関係についての研究を行いました。この研究では、9名の健康な若年男性を被験者とし、28日間にわたってイヌリンまたは対照繊維成分を補充した同内容の食事を摂取して、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛の吸収とそのバランスを評価しました。その結果、以下のことが明らかとなりました。※15

- カルシウムの吸収とバランスにおいて、イヌリン摂取群で有意に増加した

- 対照線維成分摂取では、摂取量とバランスの有意な増加はみられたものの吸収に変化はなし

- 他のミネラルの吸収やバランスにおいては、イヌリンおよび対照線維成分のいずれも有意な変化はなし

以上より、イヌリンを摂取することで、他のミネラル保持に影響を及ぼすことなくカルシウムのバランスが改善される可能性が示されています。※15

アガベイヌリンによるカルシウム吸収効果

テキーラの原料としても知られるアガベを原料として抽出されたアガベイヌリンによる、カルシウム吸収効果についての研究報告があります。株式会社アガベの研究チームが行ったこの研究では、12名の被験者を以下の3グループに分け、12日間にわたって各対象を毎食前に摂取し(12日間)、カルシウム吸収率とカルシウム体内保有率を算出しました。※16

- カルシウムのみ群

- カルシウムに対するアガベイヌリン重量比10倍混合物群(低アガベイヌリン群)

- カルシウムに対するアガベイヌリン重量比30倍混合物群(高アガベイヌリン群)

研究の結果、以下のことが明らかとなりました。

- 高アガベイヌリン群はカルシウムのみ群と比べ、カルシウム吸収率が2倍以上増加した

- カルシウム保有率では群間差はみられず、個体間差の変動が大きかった

- 骨代謝関連検査では、経時的にインタクト副甲状腺ホルモンの有意な低下があったものの、群間差はみられなかった

- 血清カルシウムや血清リンは有意な変動および群間差はなかった

- 骨代謝マーカーでも群間では有意な変動はみられなかったが、インタクト副甲状腺ホルモン、尿中カルシウム、尿中デオキシピリジノリンにおける個体内での変動は明らかであった

以上より、アガベイヌリンの摂取によって、消化器症状をはじめとした有害事象を引き起こさず、カルシウム吸収促進とカルシウムバランスの改善ができることが示されています。※16

イヌリンの骨形成に関する効果の持続性

カルシウム吸収や骨形成にイヌリンが有用であるとする研究結果はいくつもあります。ただし、これまで行われてきたヒト研究のうち信頼のおける研究においても、対象者は青少年と閉経後女性としており、かつ比較的短期間であるという指摘もあります。

そこで、米国農務省農業研究局のAbrams Steven A氏らの研究グループは、イヌリンの骨形成に関する効果の持続性について調査しました。この研究では、若年成長期(9~13歳)の男女50名ずつを被験者とし、イヌリン型フルクタンを日常的に摂取することによる効果を調査しました。被験者は二重盲検無作為にフルクタン群とプラセボ群に分けられ、イヌリン型フルクタンを摂取しました(性別によって層別化されています)。8週間および12ヶ月摂取後にカルシウム吸収と骨石灰化の測定を行いました。結果として、短鎖および長鎖イヌリン型フルクタンの組み合わせは、若年期の青少年におけるカルシウム吸収を促進し、骨密度を増加させる効果があることが示されました。※17

免疫機能の強化

イヌリンの効果として、免疫機能の調整も期待されています。

スイスのローザンヌ大学の研究チームが行った研究では、マウスをイヌリン補給もしくは低繊維食で育てた後、インフルエンザウイルスに曝露して感染の経過を観察しました。その結果、イヌリンを補給した高繊維食摂取の群では、比較的早期に気道への好中球浸潤を減らし、過度な組織損傷を避けられたことが示されました。食物繊維の発酵は、細胞障害性T細胞の代謝改善とウイルス除去につながり、短鎖脂肪酸は免疫調節と過度な炎症予防に関連します。そのため、食物繊維と短鎖脂肪酸が過度な自然反応を制御し、免疫バランスを調整できるとしています。※18

イヌリンは腸内フローラを経ず直接免疫細胞へ作用する

さらに、イヌリンは腸内フローラを経ず直接免疫細胞へ作用するという報告もあり、免疫調節機能への影響が認められています。名古屋市立大学の菊島健児氏らの研究チームが行った研究では、アレルギー症状や粘膜免疫に対するイヌリンの効果を検証するためにヒト試験が行われました。その結果、健康な成人がイヌリンを含む試験品を4週間摂取したところ、プラセボ群と比べてアレルギー性鼻炎の症状が改善した可能性が示されています。※4

イヌリンの摂取方法

冒頭でご紹介したように、イヌリンはさまざまな食品に含まれているほか、近年ではサプリメントとして摂取することも可能です。イヌリンの効率的な摂取方法について解説します。

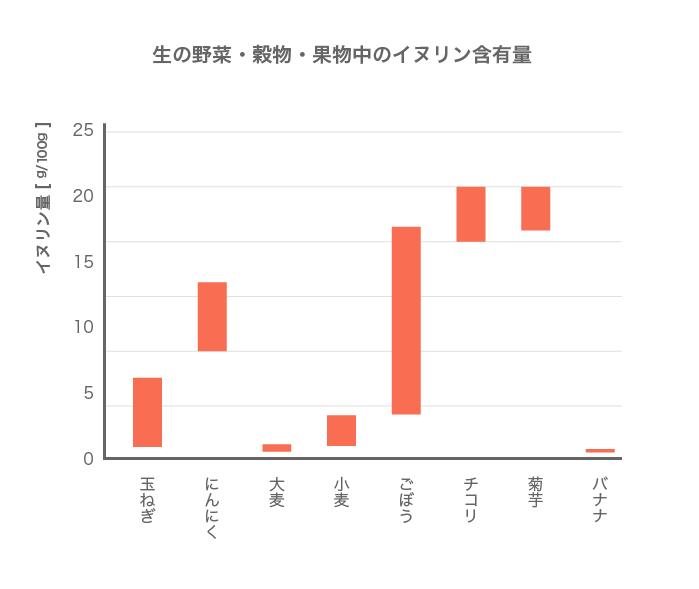

イヌリンを多く含む食品

イヌリンを多く含む食品として、キクイモ、ゴボウ、ニンニク、チコリ、タマネギなどが挙げられます。青森県産業技術センター農産物加工研究所の分析によると、可食部100gあたりのイヌリン含有量は、キクイモ6.0g、ゴボウ6.7g、ニンニク23.3gとされています。ただし、収穫時期などによって含有量が変化する場合があるため、この数値はあくまで目安です。※19

なお、食後血糖値が上昇するのを抑える効果があるイヌリンの摂取量は、1日に600mg~12gとされています。先の食品でイヌリン600mgを摂取するために必要な量は、キクイモは8.4g、ゴボウは7.2g、ニンニクは2.5gと換算されます。※19

ただし、厚生労働省が作成している「日本人の食事摂取基準」において、イヌリンの摂取目安量は定められていません。食物繊維としての摂取目標量は定められていますが、具体的な食物繊維の種類については言及されていないのが現状です。

なお、1995年に行われた、西洋の食事に含まれるイヌリンとオリゴフルクトースの量を定量化した研究では、1 人当たりの1日の摂取量は1~10gの範囲と推定されています。※20

また、ここまでご紹介してきた研究論文の多くでも、イヌリンの摂取量は5~10g/日で設定されていました。20g/日のイヌリンを摂取した研究では、効果がありつつも軽度の消化器症状がみられたという報告もあり、イヌリンの過剰摂取には注意が必要といえます。※5

サプリメントによる摂取

前述のように、イヌリンは比較的入手しやすい食品に含まれているため、毎日の食事からバランスよく摂取することができます。さらに、日常の摂取量を増やすためには、サプリメントを活用するのもおすすめです。

2005年、日本の研究グループがスクロース(ショ糖)からイヌリンを合成する方法を初めて開発したと公表しています。合成イヌリンは、植物由来イヌリンよりも水への溶解性が優れており、ゴボウやキクイモといった植物由来イヌリンと同様の特性があるとしています。この研究では、ラットに合成イヌリンを12週間投与する実験が行われました。その結果、高脂肪および高スクロース添加食を与えられたラット体重や肝臓脂質の上昇を抑えること、標準食のラットでは血糖値の上昇を抑えることを見出しました。これらの結果から、合成イヌリンを毎日摂取すると、炭水化物や脂質の代謝が調整できる可能性があるとしています。※21

炎症性腸疾患(IBD)の患者は注意が必要

ただし、イヌリンの良い効果がすべての人に当てはまるわけではないということにも注意が必要です。炎症性腸疾患(IBD)をもつ方の場合、イヌリンが腸内炎症を悪化させる可能性が指摘されています。

イヌリンが腸内フローラの維持調整にも関与していることは前述の通りですが、腸内フローラを構成する細菌の種類等によっては、炎症性腸疾患を増悪させてしまう可能性があるのです。炎症性腸疾患のモデルマウスにイヌリンを投与した実験では、免疫系の活性化が進み、腸内の炎症と組織の損傷をさらに悪化させる可能性が示唆されました。一種のアレルギー反応に似た過剰な免疫反応とされていますが、炎症性腸疾患をもつ方は、サプリメント等からイヌリンを積極的に摂取することは避けた方がよいでしょう。※22、23

イヌリンに関する最新の研究とトレンド

最後に、イヌリンに関する最新の研究とトレンドについてご紹介します。

新型コロナウイルス感染症

株式会社メタジェン、慶應義塾大学先端生命科学研究所、東京大学医科学研究所感染症国際研究センター、および帝人株式会社は、新型コロナウイルス感染症の重症化に対するイヌリンの予防効果について、2020年から共同研究を行ってきました。この研究では、ハムスターを通常食群またはイヌリン添加食群に分け、食事を与えてから2週間後に新型コロナウイルスを経鼻感染させました。その結果、感染から10日後の生存率は通常食群60%なのに対し、イヌリン添加食群は100%と、生存率が有意に改善したとしています。ハムスターを使った研究ではありますが、イヌリン添加食を与えた群は型コロナウイルスによる感染死が少なかったという結果には期待が寄せられています。※24

さまざまな健康効果があるイヌリンをバランスよく摂取しよう

イヌリンには、腸内環境の改善や血糖値のコントロール、免疫機能の向上など、多岐にわたる健康効果があります。イヌリンを効果的に摂取するためには、イヌリンを多く含む食品を意識しながらバランスの取れた食事を心がけるほか、必要に応じてサプリメントを活用するのもよいでしょう。最新の研究では、イヌリンの新たな応用可能性も示されており、今後ますますその活用範囲が広がることが期待されています。

参考資料

※1 テイジンプロバイオ研究所. イヌリン|研究対象の食物繊維素材

※2 和田正, 田中彰裕. (2013) 酵素法により製造された イヌリンと低脂肪食品への利用. 化学と生物. 51(6). 376-382.

※3 浅桐公男. (2020)用語解説 Inulin:イヌリン. 外科と代謝・栄養. 54(3).

※4 菊島健児 ほか. (2022) 水溶性食物繊維Fuji FFイヌリン4週間摂取によるアレルギー性鼻炎様症状改善効果 : ランダム化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験. 九州大学大学院農学研究院学芸雑誌(Web). 77(2). 41-48.

※5 Sook-He Kim, et al. (2007) Supplementation of baby formula with native inulin has a prebiotic effect in formula-fed babies. Asia Pac J Clin Nutr. 16(1). 172-7.

※6 A double-blind placebo-controlled study to establish the bifidogenic dose of inulin in healthy humans

※7 寺部茜ほか. (2005) 重合度の異なるイヌリンの食物繊維としての効果. 日本食物繊維学会誌. 9. 93-99.

※8 Meyer D,Stasse-Wolthuis M. (2009) The bifidogenic effect of inulin and oligofructose and its consequences for gut health. Eur J Clin Nutr. 63. 1277-1289.

※9 小枝貴弘ほか. (2015) イヌリン添加米粉食パンの排便習慣改善効果. 薬理と治療. 43(12). 1731-1737.

※10 Bahram Pourghassem Gargari, et al. (2013) Effects of high performance inulin supplementation on glycemic control and antioxidant status in women with type 2 diabetes. Diabetes & Metabolism Journal. 37(2). 140-148.

※11 Parvin Dehghan, et al. (2014) Oligofructose-enriched inulin improves some inflammatory markers and metabolic endotoxemia in women with type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled clinical trial. Nutrition. 30(4). 418-423.

※12 名嶋真智ほか. (2018) 菊芋による食後血糖値上昇抑制効果;健常者に限定した再統計解析:無作為化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験. 診療と新薬. 55. 605-612.

※13 名嶋真智ほか. (2020) 菊芋の継続摂取が健康な日本人の食後血糖値に及ぼす効果. 診療と新薬. 57. 493-500.

※14 Jackson KG, et al. (1999) The effect of the daily intake of inulin on fasting lipid, insulin and glucose concentrations in middle-aged men and women. Br J Nutr. 82. 23-30.

※15 Effect of soluble or partly soluble dietary fibres supplementation on absorption and balance of calcium, magnesium, iron and zinc in healthy young men.

※16 小嶋良種ほか. (2012)ミネラルの吸収を高めるチコリ及びアガベイヌリン含有食品. Foods & Food Ingredients Journal of Japan. 217. 60-66.

※17 Abrams SA, et al. (2005) A combination of prebiotic short- and long-chain inulin-type fructans enhances calcium absorption and bone mineralization in young adolescents. Am J Clin Nutr. 82. 471-476.

※18 Aurélien Trompette, et al. (2018) Dietary Fiber Confers Protection against Flu by Shaping Ly6c(-) Patrolling Monocyte Hematopoiesis and CD8(+) T Cell Metabolism. Immunity. 48(5). 992-1005.

※19 青森県庁ホームページ. 県が作成した機能性関与成分に関する研究レビューの使用について. イヌリンの概要について

※20 J van Loo, et al. (1995) On the Presence of Inulin and Oligofructose as Natural Ingredients in the Western Diet. Critical Reveiews in Food Science and Nutrtion. 35(6). 525-552.

※21 Wada T, et al. (2005) Physicochemical Characterization and biological effects of inulin enzymatically synthesized from sucrose. J. Agric. Food Chem. 53. 1246-1253.

※22 Manon Oliero,et al. (2024) Colorectal cancer and inulin supplementation: the good, the bad, and the unhelpful. Gastroenterology Report. 12. goae058.

※23 Bridget Kuehn, Weill Cornell Medicine. (2024) Common type of fiber may trigger bowel inflammation. Cornell Chronicle.

※24 帝人株式会社. ニュース. イヌリン摂取が新型コロナウイルス感染動物モデルの感染死を抑制