2025年1月14日に放送された日本テレビ『カズレーザーと学ぶ。』では、「日本人の顔の悩みを最新科学で一挙解決スペシャル」と題し、肌や体の若返りに関する最先端研究の数々について取り上げられました。※1

体内に存在する抗老化タンパク質「DEL-1(デルワン)」や長寿遺伝子ともよばれる「サーチュイン」、そして肌をじわじわと老け込ませる「カルバミル化」の発見など、最新の科学的知見が次々と明らかになっています。本記事では、番組で紹介されたそれぞれの研究内容を踏まえ、関連する論文で補足しながら、私たちの普段の生活にどう活かせるのかを詳しく解説します。

Index

加齢とともに生まれる肌の衰え

スキンケアや日焼け止めなど、外からのアプローチだけではなかなか改善が難しい――そんな経験はありませんか? 実は、年齢を重ねるにつれて増える「老化細胞」が、シミやシワ、たるみの原因になりうることが近年の研究でわかってきました。

老化細胞は、細胞が年齢的・物理的ストレスなどで劣化した結果、増殖や分裂をほぼ停止した細胞です。この老化細胞が肌の内部に蓄積すると、まわりの正常な細胞にも悪影響を与え、結果としてシミやシワといったダメージを深刻化させると考えられています。老化細胞は普通のスキンケアで取り除くのは難しいため、従来のケアだけでは肌状態の大きな改善を望めないケースもあるのです。

こうした老化細胞の増加を防ぐには、単に表面的なケアをするだけでなく、体の内側から肌再生をサポートする手立てが欠かせません。そこでカギを握る存在として注目されているのが「DEL-1」です。

抗老化タンパク質DEL-1(デルワン)のはたらき

番組では、新潟大学医歯学総合研究科研究教授である前川知樹氏が登壇し、体内で重要な抗老化タンパク質である「DEL-1(デルワン)」について紹介しました。

DEL-1は血管内皮細胞で作られており、もともとは炎症の発生を抑えるタンパク質として発見されました。※2

近年では、加齢による肌・骨などの組織変化を抑制し得るタンパク質として、DEL-1の注目度は高まっています。現時点の研究では、DEL-1には老化細胞に選択的にはたらきかけることで、老化細胞が自ら除去されるよう促すシグナルを出す力があるとされており、「人体に存在する唯一の抗老化タンパク質」として紹介されていました。※1

(実際には、抗老化作用を示すタンパク質としてはSIRT1やSIRT3、FOXO転写因子、Klothoなどが報告されています。※3、4、5、6)

ただし、DEL-1の産生量は年齢を重ねるにつれて減少することがわかっています。マウスにおけるDEL-1の産生量の変化をみると、生まれてすぐは産生力が強いものの、寿命に近い年齢ではほとんど産生されなくなります。※7

ヒトにおけるDEL-1も同様に、30~40代にかけて急激に減少します。若い頃は傷の治りが早く、ニキビ跡や肌荒れも比較的早く回復したのに、30代を過ぎたあたりから「治ったとしても跡が残りやすい」と感じるようになるのは、このためと考えられます。加齢に伴い体内で増えた老化細胞は、炎症性サイトカインを発生させますが、これがDEL-1のはたらきを抑制してしまう悪循環に陥ります。その結果、老化細胞の除去が進まず、肌再生力がダウンしてしまうのです。

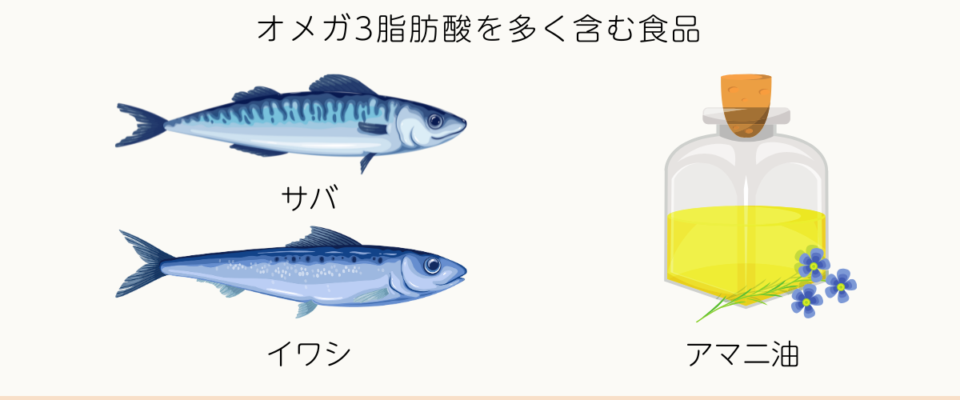

サバやアマニ油などに含まれるオメガ3脂肪酸がDEL-1を増やす可能性

DEL-1を増やすヒントとして、前川氏が挙げているのが「オメガ3脂肪酸」の摂取です。※1

サバやイワシなどの青魚、あるいはアマニ油といった食品に豊富に含まれるオメガ3系の脂質は、昔から健康に良いとされてきました。さらに、近年の研究ではオメガ3脂肪酸がDEL-1の分泌を促すという新たな可能性が示唆されています。例えば、食生活の中でサバやイワシなどの青魚を1品追加したり、サラダにアマニ油をかけたりといった小さな工夫で、抗老化タンパク質であるDEL-1が増加するとすれば、それは非常に手軽かつ実践しやすい老化予防策といえます。

XPRIZE財団が主催する若返り世界大会とは

次に、株式会社TAZ代表の高橋祥子氏が登壇し、世界が注目するアンチエイジング研究について紹介しました。

最初に紹介したのが、XPRIZE財団が主催する若返り世界大会「XPRIZE Healthspan」です。これは、50~80歳を対象に1年以内の治療や介入を行い、筋力・認知機能・免疫機能を最低10年分若返らせることができれば高額な賞金を得られるというプロジェクトです。※8

XPRIZE Healthspanには各国の大学や製薬企業が400以上も参加を表明しており、日本からも複数の研究者や企業が参加予定です。例えば、慶應義塾大学の早野元司特任講師は、既存の市販薬を使って筋肉や脳の細胞機能を活性化させるアプローチを検討しているとされ、今後の研究成果に大きな期待が寄せられていますし、NOMON株式会社も大阪大学医学部医学研究科とともに、このプロジェクトにエントリーしています。

早野先生は、NOMON株式会社代表取締役CEOを務める山名慶が理事を務める一般財団法人ASAGI Labsの代表理事でもあります。ASAGI Labsでは、安全性や有効性に関するデータがすでに存在する薬を活用する「ドラッグ・リパーパシング」に基づき、健康寿命を延伸する承認薬の新たなリストを構築しています。※9

NOMON株式会社では、2025年3月11日に、早野先生と弊社CEOの山名によるオンラインセミナーを開催予定です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

関連記事:体のなぜ?を科学で探ろう! 日常の疑問をみんなで解決 ~最先端科学で紐解く健康長寿のヒント~ NOMONオンラインセミナー

長寿遺伝子「サーチュイン」が鍵を握る健康寿命

アンチエイジング分野の国際的研究において、「サーチュイン遺伝子(長寿遺伝子)」の活性化は最重要テーマのひとつです。サーチュイン遺伝子がはたらくことで細胞内の傷ついた部分の修復が促進され、さまざまな臓器や組織が若々しさを維持しやすくなると考えられています。

近年、サーチュイン遺伝子の活性化には「カロリー制限」が有効とされる研究が多数報告されています。例えば、サルによる動物実験では、適度なカロリー制限を行った群において見た目の若々しさや病気のリスク低減、そして寿命の延伸などが確認されました。※10

カロリー制限によってサーチュイン遺伝子が活性化することで、健康寿命の延伸や若返りにつながっているとされています。※1

ただし、過度にカロリーを制限してしまうと、栄養不足や免疫力低下を招く危険もあるため、何事も“ほどほど”が大切です。腹八分目を心がけることで、健康的にサーチュイン遺伝子のはたらきを高めることが期待できます。

サーチュイン遺伝子を活性化させる物質

番組内では、サーチュイン遺伝子を活性化させる物質として「NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)」が紹介されました。NMNは細胞の中でNAD+という酵素に変換され、このNAD+がサーチュイン遺伝子を活性化するとされています。

NAD+の役割やNMNからの合成経路について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:NAD+低下のメカニズムと細胞老化の関係

NMNの他にも、サーチュイン遺伝子を活性化させる物質はいくつかあります。例えば、ザクロに含まれるエラグ酸というポリフェノールは、体内で「ウロリチン」という物質に変換され、サーチュイン遺伝子を活性化するという研究があります。※1

25万件の栄養論文を統合したメタ分析でわかった最強の長寿食材「納豆」

さらに、高橋氏は25万件の栄養論文を統合した最新のメタ分析を紹介しました。このメタ分析によると、日常的に「大豆や豆類」を多めに摂取する食生活に変えることで、寿命が2年以上も延びる可能性が示唆されています。※11

その理由として、大豆製品にはイソフラボンをはじめ、サーチュイン遺伝子を活性化させる成分が多く含まれていることが挙げられます。

例えば、イソフラボンには、サーチュイン遺伝子の発現量を約2倍に増やす効果があるという研究報告もあります。※12

さらに、納豆には「スペルミジン」という成分も含まれています。細胞内の不要なタンパク質を回収・分解して新しいタンパク質へと作り替えるシステムをオートファジーといいますが、そのはたらきは加齢によって低下します。スペルミジンは、オートファジーを活性化することで、細胞を常にフレッシュな状態に保ちやすくすると考えられています。

大豆製品は、イソフラボンやスペルミジン以外にもミネラルやビタミンB群などを豊富に含み、良質なタンパク質源でもあります。特に、納豆は発酵によって栄養価がさらに高まり、腸内環境を整える力も期待できます。納豆は日本人にとってなじみ深い食品であり、日々の食事に取り入れやすいのがメリットです。番組内では、普段の食生活を送りながら、1日に納豆1パック(約50g)を加えることが推奨されていました。

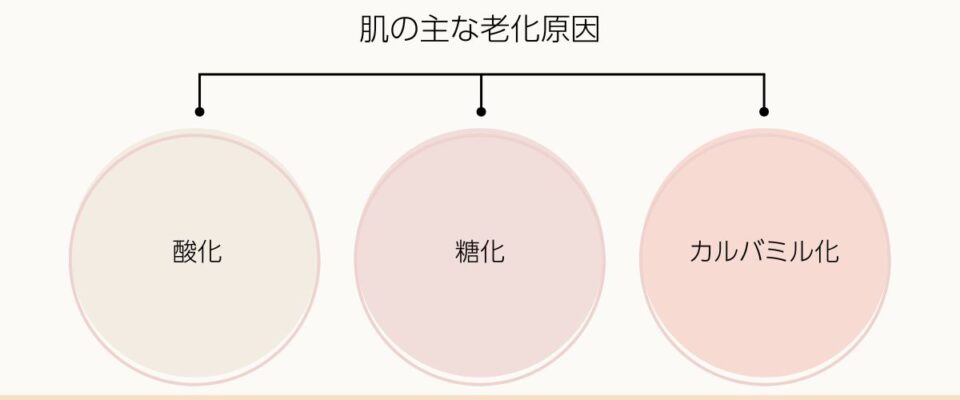

第3の老化原因「カルバミル化」がもたらすコラーゲンの“とろけ”

肌の老化原因には、紫外線やストレスなどによって活性酸素が増加する「酸化」や、体内でタンパク質などが糖と結びつく「糖化」などが知られています。加えて、最新研究で注目されているのが「カルバミル化」です。登壇した東京農工大学客員教授の服部俊治氏によれば、カルバミル化はコラーゲンが変質してとろけるような状態を引き起こす恐ろしい現象だといいます。※1

コラーゲンは網目状に形成されており、肌の土台を支えて弾力を保つ重要なタンパク質です。しかし、カルバミル化が進むとコラーゲン同士を結びつける架橋の形成が阻害され、繊維が断裂します。肌の弾力を支えるコラーゲンが空洞化することで、たるみや深いシワにつながってしまうのです。コラーゲンは代謝スピードが非常に遅く、一度ダメージを受けると修復に数年を要する場合もあるため、カルバミル化を予防することが重要といえます。

カルバミル化の原因と対策

カルバミル化の大きな要因として挙げられるのが「尿素」です。体内でタンパク質が分解されると生じるアンモニアは、肝臓で尿素へ変換されます。尿として排泄される過程で、一部の尿素から「イソシアン酸」という物質が発生し、これがコラーゲンと結びついてカルバミル化が進むと考えられています。※1

番組内では、カルバミル化を防ぐ生活習慣として、以下が紹介されていました。※1

- 適正な水分補給

……尿素の排出を促進するためにも、水分をしっかりと摂ることが大切です。 - ストレスや喫煙の軽減

……ストレスホルモンの増加や喫煙は、体の代謝バランスを崩し、カルバミル化に拍車をかけます。 - タンパク質は適量を守る

……『日本人の食事摂取基準(2020年度版)』によると、成人(18~64歳)のタンパク質の推奨量は、1日あたり50~65gとなっています(性別・年齢・活動量により変動)。※13

運動や健康づくりのためにプロテインを多く飲む方もいますが、タンパク質の過剰摂取はカルバミル化のリスクを高め、かえって肌の老化に拍車をかける可能性があります。タンパク質は適量を心がけ、バランスよく摂取することが大切です。

外側のケアと内側のケアを組み合わせることが重要

番組では、老化のメカニズムに関する最新の知見として、DEL-1の減少やサーチュイン遺伝子の不活性、カルバミル化によるコラーゲンの破壊などが紹介されていました。スキンケアや紫外線対策などの「外側のケア」に加え、オメガ3脂肪酸や大豆製品、特に納豆を取り入れるほか、カロリー制限や適量のタンパク質摂取といった「内側のケア」を組み合わせることで、より効果的に美肌・健康長寿を目指せる可能性が高まります。いずれも特別な道具や極端な制限を必要としないので、日々の食事や生活習慣を見直し、少しずつ取り入れてみてはいかがでしょうか。

参考資料

※1 日本テレビ. OAまとめ. 最強の顔になる年明け初回、2時間スペシャル.

※2 日本学術振興会. (2017) 生体内タンパク質を利用した炎症と骨の吸収制御メカニズムの解析. 科研費NEWS. 2017(2). p18.

※3 Dario R Valenzano, et al. (2006) Resveratrol prolongs lifespan and retards the onset of age-related markers in a short-lived vertebrate. Curr Biol. 16(3). 296-300.

※4 Katharine Brown, et al. (2013) SIRT3 reverses aging-associated degeneration. Cell Rep. 3(2). 319-27.

※5 E L Greer, A Brunet. (2008) FOXO transcription factors in ageing and cancer. Acta Physiol(Oxf). 192(1). 19-28.

※6 M Kuro-o, et al. (1997) Mutation of the mouse klotho gene leads to a syndrome resembling ageing. Nature. 390(6655). 45-51.

※7 Tomoki Maekawa, et al. (2015) Antagonistic effects of IL-17 and D-resolvins on endothelial Del-1 expression through a GSK-3β-C/EBPβ pathway. Nature Communications. 6(8272).

※8 XPRIZE Healthspan公式サイト

※9 PR Times. 「ASAGI Labs」が世界的課題の健康寿命延伸を目指しXPRIZE Healthspanへ参加.

※10 Ricki J. Colman, et al. (2009) Caloric Restriction Delays Disease Onset and Mortality in Rhesus Monkeys. Science. 325(5937). 201-204.

※11 Lars T. Fadnes, et al. (2022) Estimating impact of food choices on life expectancy: A modeling study. PLOS Medicine. e1003889.

※12 Katsuya Hirasaka, et al. (2013) Isoflavones Derived from Soy Beans Prevent MuRF1-Mediated Muscle Atrophy in C2C12 Myotubes through SIRT1 Activation. Journal of Nutritional Science and Vitaminology. 59(4). 317-324.

※13 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準(2020年版).