ピアノと音の研究所 第7回

音を聴く ~キレイな音の正体~

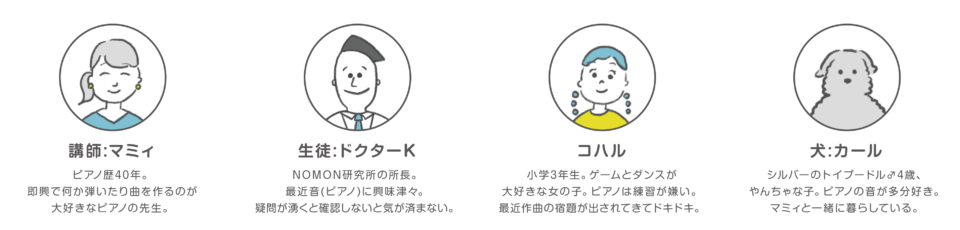

ドクターKのピアノレッスンが始まりました。

どうしたんですか?

最近考えてるんですけど、きれいな音っていったいなんだろう、と思って

わ!なんだかレベルが高い悩みになりましたね~

最初のうちは、やりたい曲をとにかく弾けることで満足してたんですけど、それで終わっちゃっていいのかなあって

そんな悩みを持つなんて、一段レベルUPですね。では今日はその悩み、考えてみましょうか。

◆キレイな音の定義ってなんだ?

実は、このテーマはとっても難しく、奥深いものがあります。

なぜなら、「キレイ」という定義は人によって様々なものであり、こと音楽や芸術の世界ではなおさら、基準があるようでないものです。

まずはピアノの音、で考えたいと思います。

3歳~5歳の男の子が初めてレッスンに来た時、ピアノを前に最初に何をするか、というと…やんちゃな男の子であれば、ほぼほぼガシャーンと低音をかき鳴らし、小さなコブシや肘で、でこれでもか!とピアノと格闘します。

私はそんな時、おー、すごい怪獣が来たね!と乗ってはあげますが、それでおしまいとはせず、

今度は優しい雰囲気の動物(子犬、アリ、小鳥、など)が来たよ~と優しい音で答えたりします。

とはいえ、彼にとっては怪獣の方が派手で面白いので、ガシャーン、を繰り返す、というのが通例です。

一方、もともと歌のメロディを弾いたり聴くのが好きな子供は、男女問わずガシャーンでなく、ポーンと音を弾きます。最初のレッスンから違います。

ロボットのおもちゃはボタンを押すと攻撃の効果音が鳴ったりします。

ガンガン鳴らすタイプのお子さんは、それに近い感覚(戦闘ごっこ)でピアノと遊んでいる感覚でしょうか。

楽器をおもちゃの効果音のように感じていると、叩いたり、周りの人がうるさーいという音を出し続けてしまいます。

大人をびっくりさせたかったりもあるかもしれませんね。

それが、メロディが自分で出せる、ということに気づくとガシャーン、はあっという間に飽きて、色々な弾き方を試すようにもなります。

この違いはなんだろう、と思うと、それが単なる音なのか、それとも音楽なのか、に行き着きます。

ピアノや楽器の熟練、という意味で段階的に並べると、

ひとまず鳴らす → メロディやコードが弾ける、楽譜通り弾けるようになる → よりキレイな音、表現を目指す

と、大まかに3つの段階となるかと思います。ざっくり並べましたが、より細かい内容、レベルがこの中で枝分かれしていきます。

キレイな音で弾こうとする、そういう思いを持つことが演奏を上達させる重要なポイントとなると考えています。

ーーー

◆マミィの挑戦

~キレイな音とキタナい音、同じ曲で比較してみた!~

挑戦、ということで、ちょっと実験をしてみました。

かの有名なショパン「幻想即興曲」の中盤、美しいゆったりしたパートを、

私がイメージするキレイvsキタナイ、でそれぞれ弾いてみました。

♪キタナいショパン

♪キレイなショパン

いかがでしょうか。

「キタナい」というより、単純にヘタだな~、と感じられたかもしれません。

同じ曲・音、のはずですが両方の差は一体なんでしょう。

そもそもキタナく弾くってなんだろう、と考えに考えつつ、

私が意識してやってみたのは、雑なタッチ、フレーズのつなぎを無視して弾く、音に一貫性を持たせない、鳴ってほしい音を特に弱く、でした。

逆にキレイな方は、その真逆です。丁寧に、フレーズを意識し、音を均一に。鳴ってほしい音をしっかり鳴らすように。

この実験をした結果、行き着いた一つの結論は…

・キレイなピアノの音とは → 気持ちを入れて曲を大切に弾く

・キタナいピアノの音とは → 気持ちが入っていない、ただ乱暴な音

ここで言っている、音に気持ちが入っていないとは、「音を聴いていない」だとも言えます。

ぼーっと心ここにあらずの状態で弾いた演奏は、たとえテクニックが素晴らしくても、人の心には入ってこないのでは、ということです。鳴らせたい音をイメージして弾いたら、少なくとも「キタナイ」演奏にはならないかもしれません。

この結論、いかがですか?

なるほど、確かに自分でも丁寧に気持ちを込めて弾くとキレイに感じます!

こはるちゃんはキレイな音ってどんなイメージ?

うーん、よくわかんないけど…、たとえばAの和音(ラ、ド♯、ミ)はキレイすぎて優等生に聴こえるかな!

ええー!そうなんだ。こはるちゃんはスッキリした和音より、ちょっと悲しかったり、不思議な響きが好きなんだね。キレイすぎる、って面白いなぁ。

それぞれ音や響きに対する思いや印象が違うというところが、またよいのです。

それぞれがもっている「この響きがいい!」というツボを、大切にしてほしいです。

音の印象の点で、どんな答えも間違えはなく、逆に気付かされることが多いです。

—

◆「キレイな音」は言葉にならない!

ふと、まだ先生をはじめて間もない頃のことを思い出しました。

当時、私は5歳の女の子にレッスンをしていました。

その子はある曲を弾いていましたが、その演奏は、テンポもゆれていたり、探りながら弾いてはいましたが、

なぜかとても良い演奏だな、と感じました。

テンポを正すこと、もっと確実に鍵盤の位置を確認する練習を、など、当然アドバイスすべき点はありますが、

その時それがどうでも良いように思えたのです。

私は、迷ったのですが「すごく良かったよ」と花丸をあげました。

音楽を教える、ってなんだろう、と当時思った記憶があります。

この子はとても丁寧に、その曲を弾いていて、

その子にしか弾けない音楽を出している。これ以上何か正す必要があるのかな、と。

その後、とあるミュージシャンの知人にその事について話したのですが、

その方の意見では、「先生はその思いを言葉にできなければダメだ」という意見でした。

その時私は上手く言葉にならず、とても曖昧に伝えたのだと思います。

その曖昧も含めて、音楽の良さでは?とすら思っていました。確かに先生としては甘かったかもしれません。

今改めて何が良かったのかを考えてみると、その子は、その曲を丁寧に、かつ、よく聴きながら弾いていたのでは?

その丁寧さが、結果的に自分の音に集中して弾けていたのかもしれません。当時その子はそういう意識ではなかったかもしれませんが、その丁寧さがとても自然だったから心地よかったのかもしれません。

多少間違えたり、つたない弾き方であっても、それは大した問題ではありません。

おそらく弾き続けていれば時間が解決します。

むしろ、自分の音を聴きながら弾くことを知らない方が、技術が足りないことよりも問題だと思います。

それが、聴いている人が「キレイ」と感じる要素の1つであり、

心に伝わる演奏であるのでは、と。

ーーー

ジャズとか僕の好きなロックだとまた違うのじゃないかなあ、荒々しい弾き方するし

そうなんですよ、それについても引っかかりますよね。

◆ジャズやロックでは?

クラシックとは奏法的にも全く異なるジャンルの場合、ある程度乱暴な弾き方が求められたりします。

叩き気味に弾くジャズやロックのピアノもとても好きです。

ジャズやロックにもしっとりとクラシカルな曲はたくさんあります。

なのでジャンルというよりは、曲調がアグレッシブで荒っぽい曲、でしょうか。

先ほどの「キレイな音」であげた個人的な定義、「キレイな音=よく聴く」は、やはりジャンルを問わず、共通ではないかと思います。

人の音(自分の音すらも)を聞かずに勝手に弾いているピアノは、どんなジャンルであってもNGですし、ソロで聴いていても辛いのではないでしょうか。

弾き方が乱暴、強い、弱い、という問題ではなく、アンサンブルとしてどうなのか。

それぞれが立てあって、呼吸があっているのか、つまりは相手の音を尊敬しているか。

自分の音もそこにふさわしく出せているのか。

複数で音楽をやる場合、そこが重要なんですよね。

ここで一曲、ご紹介します。

1978年、ウェザーリポートのライブです。

ジャズやフュージョンが好きな方であれば、このスーパーグループをご存知かと思います。

まさしく全員で作る美の音を明言化した音楽であり、音への愛情に溢れていて、それはそれは美しいです。

ジャコ・パストリアスのベースで弾くメロディや、中心人物ジョー・ザビヌルの優しい(そしてとても独特な)音色のキーボード、

全員がずば抜けたセンスを持っていて、誰もがソロでリーダーアルバムがあるミュージシャンたちですが、グループとして引き立てあっています。

もっとアグレッシブな演奏もありますので、ぜひ他の曲もチェックしてみてください。

Weather Report “A Remark You Made”

ーーー

今日は、キレイな音、キタナい音、というテーマでお話ししました。

音楽を聴くときやピアノを弾くとき、自分が音に対してどう感じているか意識してみると、

何か新しい気づきがあるかもしれません。

うーん、、