ビタミンCは、美容や免疫などさまざまな健康効果で知られる栄養素です。古くは大航海時代からその重要性が認められ、近年もビタミンCの効果やメカニズムに関する最新の研究が次々と報告されています。今回は、ビタミンCの基本的な特徴や、免疫力向上、抗酸化作用、美肌効果などの多様な健康効果と、適切な摂取方法について詳しく解説します。

Index

ビタミンCとは?体内で作ることができない水溶性ビタミン

ビタミンとは、必要とする量は微量ではあるけれども、人体の機能を正常に維持するために必要な有機化合物です。性質により、水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンに分類できます。※1

水溶性ビタミンと脂溶性ビタミン

水溶性ビタミンは文字通り水に溶けるビタミンで、人体では血液などの体液に溶け込んでおり、体内でさまざまな代謝に関わります。食事などから摂取して体に取り込まれた後も、余分であれば尿と一緒に排泄されます。今回のテーマであるビタミンC(アスコルビン酸)は、水溶性ビタミンの一種です。※1

一方の脂溶性ビタミンは水には溶けないため、人体では脂肪組織や肝臓に貯蔵されます。体の機能を正常に保つのに必要な栄養素ですが、摂りすぎた場合は過剰症を起こす可能性があります。※1

| 水溶性ビタミン | 脂溶性ビタミン | |

|---|---|---|

| 性質 | 水に溶けやすい 尿と一緒に排出される |

水に溶けにくい 脂肪組織や肝臓に蓄積される |

| はたらき | さまざまな代謝に関わる | 体の機能を正常に保つ |

| ビタミンの種類 | ビタミンB群、ビタミンC | ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK |

壊血症とビタミンC

イヌやネコ、マウスなど、多くの動物は体内でビタミンCを作り出すことができますが、ヒトをはじめ、サルやモルモットなど、ビタミンCを作り出すことができない動物もいます。その理由は、進化の過程にあるといわれています。体内でビタミンCを合成できる動物は、食事から摂取したブドウ糖(グルコース)を代謝しながら最終的にビタミンCを作り出します。しかし、ヒトやサル、モルモットなどの一部の動物は、ビタミンC合成の最終過程で必要となる酵素の遺伝子に突然変異が起こり、ビタミンCを作り出せなくなりました。※2

そのため、私たちは毎日の食事やサプリメントなどを通して、ビタミンCをしっかり摂取する必要があります。ビタミンに限らずどの栄養成分にもいえることですが、不足し欠乏症になると、さまざまな症状が現れます。

これに関して、興味深い歴史があります。ビタミンの名称にはA、B、Cなどのアルファベットが付いていますが、これは基本的に「発見された(あるいは公表された)」順番になっています。つまり、大雑把にいえば、ビタミンCは世界で3番目にその存在が認められたビタミンということになります。

ビタミンCの欠乏症は「壊血症」ともよばれますが、その歴史は古く大航海時代まで遡ることができます。1497年、ヴァスコ・ダ・ガマが率いる大船団が遠洋航海に出てしばらくすると、船員たちに壊血症の症状が出始め、半分以上の船員が命を落としたといわれています。原因も治療法も不明のままでしたが、18世紀になってようやく、イギリス海軍の軍医によって壊血症の治療にはオレンジやレモンが有効であることがわかりました。さらに時は過ぎ、20世紀になって初めてビタミンCが発見されたのです。※2

ビタミンCの吸収メカニズムに関する研究

食事から摂取したビタミンCが私たちの体に取り込まれていくメカニズムについて、東京大学の研究チームによる研究成果が2024年に公開されています。この研究では、小腸や腎臓の表皮細胞に発現する「SVCT1」という膜タンパク質の構造解析を行いました。SVCT1は、ビタミンCを体外から体内へ取り込む役割を担っていることがわかっていますが、この研究を通してビタミンCを認識して結合する詳細な仕組みが明らかとなりました。※3

なお、SVCT1およびSVCT2は食物からビタミンCを取り込むほか、尿として排泄される前に原尿からの再吸収を行ったり、体内におけるビタミンCの濃度調整に関与したりしています。※4

ビタミンCはコラーゲン生成のカギ

ビタミンCは、私たちの体内でさまざまな役割を担っています。体内の結合組織を構成する必須成分「コラーゲン」の生合成も、重要な役割のひとつです。コラーゲンはタンパク質の一種であり、皮膚、血管壁、骨や関節、筋肉などに存在しています。特に、皮膚や血管壁に存在するコラーゲンには出血を止めたり傷を治したりするはたらきがあります。そのため、ビタミンCの欠乏などによってコラーゲンが不足すると、血管壁が脆くなって、歯ぐきや粘膜などからの出血が止まらなくなったり、結果的に貧血を引き起こしたりします。これが前述の「壊血症」の症状です。※4

ビタミンCの健康効果

ビタミンCには、コラーゲンの生合成の他にもさまざまなはたらきがあります。ビタミンCがもたらす主な健康効果を6つご紹介します。

①免疫力向上

ビタミンCは、ビタミンAやビタミンEなどとともに「抗酸化ビタミン」ともよばれており、免疫系において次のような機能を果たします。※5

- 病原体を除去するときに発生する過剰な活性酸素に対して自己細胞を庇護する

- 生体内の抗酸化物質を復元する

- 活性酸素・過酸化脂質によって免疫細胞が障害されないよう保護する

免疫力を高めるビタミンCは、私たちの健康な生活にとって重要な栄養素ではありますが、なかには効果が強調されている場合もあります。

例えば、ビタミンCは風邪の治療や予防に良いという通説があります。これは、1970年代に発表されたライナス・ポーリングの論文に起因するといわれていますが、その後に行われた対照研究からは相反する結果が導き出されるなど、論争が起こりました。ビタミンCと風邪の予防については、長きにわたってさまざまな研究が行われてきました。※6

そのひとつが、オーストラリア国立大学のRobert M Douglas氏らの研究です。この研究では、以下のようなことがわかっています。※7

- ビタミンCを予防的に多く摂取しても風邪に罹患しなくなるわけではない

- ただし、寒冷地に生活する人や、マラソンランナーや兵士など極度の運動をする人にとっては、予防的なビタミンC摂取で風邪症状の発症率が平均50%減少した

- また、ビタミンCを予防的に摂取することで、風邪の症状日数が子どもで平均14%、大人で8%短縮した

厚生労働省が公開しているeJIM『「統合医療」に係る情報発信等推進事業』では、ビタミンCと風邪について以下のようにまとめられています。※6

- ビタミンCの定期的な摂取による風邪の発症率減少は示唆されていない

- 極度の運動をする人や寒冷環境にいる人、高齢者や喫煙常習者など、ビタミンC摂取量が少ない人は、意識してビタミンCを摂取することで風邪に罹患しにくくなる可能性がある

- ただし、風邪に罹患した後でビタミンCを大量に摂取してもあまり効果が期待できない

ビタミンCの健康効果を期待するなら、最新の科学的根拠を踏まえ、適切な摂取を心がけるのがよいでしょう。

②抗酸化作用

ビタミンCには、抗酸化作用もあります。抗酸化とは「酸化させない」という意味ですが、酸化について少し考えてみましょう。

私たちが生きるために必要な酸素は、体内に取り込まれた後に分子の安定性を失い、活性酸素に変化することがあります。非常に不安定な状態にある活性酸素は、タンパク質や脂質などの生体成分を攻撃し、動脈硬化や心疾患などさまざまな疾患や老化の原因となりします。※8

こうした活性酸素に対抗する(除去する)のが抗酸化であり、それを助けるのが抗酸化物質とよばれる成分です。自然界に存在する抗酸化物質としてよく知られているのが、ビタミンC(アスコルビン酸)です。ビタミンC(アスコルビン酸)は、体内で発生した活性酸素に自らの電子を1つ渡して安定化させることで、抗酸化作用を発揮します。つまり、体内でビタミンC(アスコルビン酸)量が不足すると、不安定な活性酸素が増加し、さまざまな疾患の原因になってしまうことが考えられます。※8

抗酸化作用のあるビタミンCを適切に摂取することで、動脈硬化や心疾患、がんなどのリスク低減が期待されています。

酸化のメカニズムや抗酸化作用について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:抗酸化・抗炎症食品は健康長寿に役立つ!老いの原因となる酸化と炎症のメカニズムを解説

③美肌効果

ビタミンCには、美肌効果もあります。皮膚に対するさまざまな作用が期待されており、今や多くの美容液などにも配合されています。

例えば、イギリスの皮膚科医であるFiras Al-Niaimi氏らによって2017年に公表されたレビューでは、ビタミンCが光老化や紫外線による免疫抑制などから肌を守ることが示唆されました。また、コラーゲンの生合成促進と安定化による肌のハリの維持、コラーゲン分解抑制によるアンチエイジング効果、メラニン生成抑制による色素沈着(シミ)予防などの効果も期待されています。※9

関連記事:美容のために毎日続けたい5つの習慣

関連記事:美容に良い食事とは?美肌やアンチエイジングのために積極的に摂取したい栄養素や食べ物を紹介

④鉄分吸収促進

ビタミンCには、鉄の吸収を助ける効果もあります。

鉄はヒトの体にとって重要なミネラル成分であり、体内では鉄イオンとして存在しています。食物から摂取した鉄成分(鉄イオン)は十二指腸から吸収されることがわかっていましたが、2018年、兵庫県立大学をはじめとする研究グループによって、鉄成分の吸収をビタミンCが促進するメカニズムが解明されました。※10

食物から摂取する鉄イオンのほとんどはFe3+という形で体内に存在します。これを吸収するために必要な膜タンパク質には、Dcytbという鉄還元酵素と、DMT-1というトランスポーターの2種類があります。研究グループは、鉄イオンの吸収に重要な役割を果たすDcytbについて、立体構造や機能メカニズムを明らかにしました。DMT-1はFe2+という陽イオンが2つあるタイプしか吸収することができませんが、ビタミンCがDcytbを介してFe3+をFe2+に変換し、鉄イオンの吸収を助けることを見出したのです。※10

血液中の鉄が不足する鉄欠乏性貧血は、貧血のなかで最も起こりやすく、特に妊娠・出産を経験する女性の25%が悩まされるといわれています。体内の鉄が不足することで赤血球中のヘモグロビンが作れなくなり、無症状のこともありますが、動機や息切れ、疲労感などの症状が現れます。※11

ビタミンC を同時に摂取することで鉄の吸収率が高まるので、貧血気味だと感じる方は、鉄を含む食品とともにビタミンCを多く含む食品も摂取するのがおすすめです。

⑤白内障予防

ビタミンCは、老人性白内障の予防に対する効果も報告されています。

水晶体が白く濁る老人性白内障は、加齢により引き起こされる疾患であり、超高齢化社会の日本では珍しい疾患ではありません。厚生科学研究班の報告では、初期の軽い混濁も含めると50代で37~54%、60代で66~83%、80歳以上ではほぼ100%が発症するとされています。※12

国立がん研究センターが行っている多目的コホート研究(JPHC Study)に基づき、2007年に老人性白内障とビタミンCとの関係性を示した研究結果が発表されました。この研究では、平成7年の時点で白内障を発症していなかった約35,000人を対象者とし、ビタミンCの摂取量により5つのグループに分け、5年間の追跡調査を行いました。その結果、ビタミンCの摂取量が多いほど老人性白内障の発症率および手術を受ける確率が低くなる傾向がみられました。発症率については、ビタミンCの摂取量が最も多いグループは最も少ないグループに比べて男性は35%、女性は41%も低くなっていました。※13

⑥ストレスの緩和

ビタミンCは、ストレスの緩和にも効果があります。

人の体はストレスを感じると、さまざまな反応を示します。ストレスの指標としてよく用いられるのが、副腎皮質から分泌されるコルチゾールというホルモンです。ストレスが負荷されるとコルチゾールが血中に分泌され、意思決定などの認知機能や情動に作用するといわれています。※14

2002年、ドイツのトリア大学の研究チームは、健康な成人120名を以下の2群に分け、ランダム化二重盲検プラセボ対象試験を行いました。※15

- 徐放性アスコルビン酸1,000mgを1日3回投与したアスコルビン酸群

- プラセボ群

その結果、急性心理的ストレス負荷試験(人前でのスピーチと暗算による心理ストレス試験)での反応に違いがみられました。プラセボ群と比較すると、アスコルビン酸群では血圧の上昇幅が低く、唾液に含まれるコルチゾールの回復が早かったことがわかりました。つまり、アスコルビン酸(ビタミンC)によって、ストレスにより分泌されたコルチゾールが平常値に戻る時間が短くなったということです。※15

このことから、ビタミンCはストレスを緩和する成分として注目されています。

ビタミンCの効果的な摂取方法

ここまでご紹介してきたように、ビタミンCにはさまざまな健康効果があります。しかし、前述のようにビタミンCは体内では合成されないこと、水溶性であり余分なものは体外に排出されることから、毎日適量を摂取する必要があります。ビタミンCの推奨摂取量と、効果的な摂取方法について解説します。

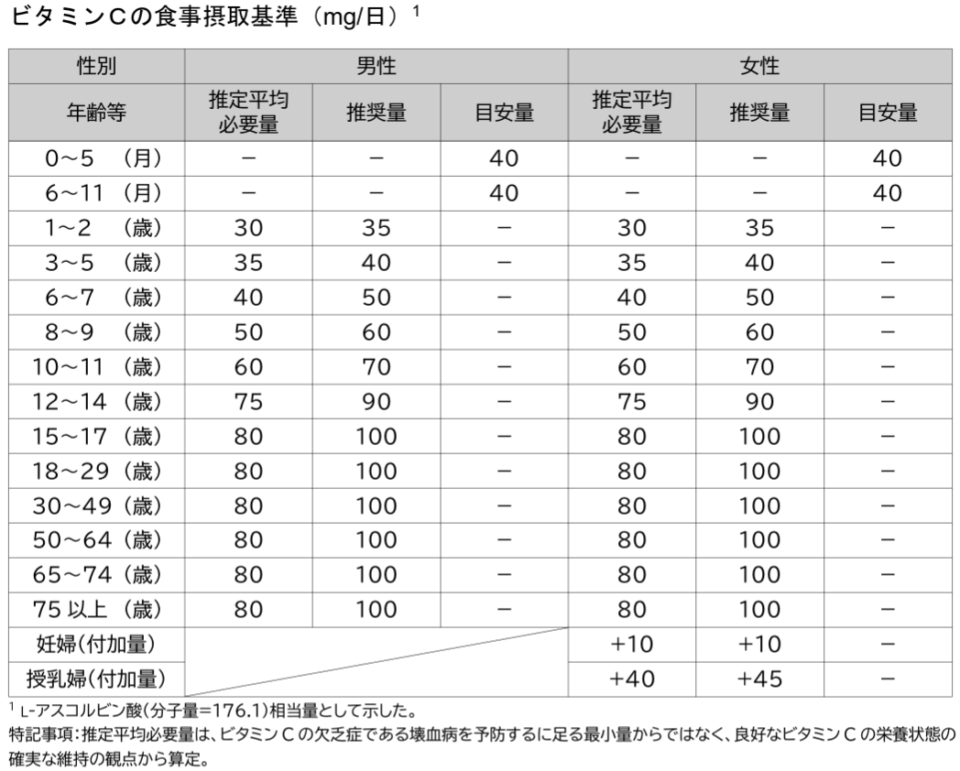

ビタミンCの推奨摂取量

厚生労働省が公表している「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、ビタミンCは、成人および高齢者では男女ともに1日あたり100mgの摂取が推奨されています。さらに、妊婦には1日あたり10mg、授乳婦には45mgを付加することが求められています。※16

なお、佐賀短期大学の村田晃氏は、喫煙者の場合は血漿中のビタミンC濃度が非喫煙者に対して68%程度まで下がることから、喫煙者は非喫煙者の約1.5倍のビタミンCを摂取する必要があると述べています。※17

ビタミンCは水溶性であり余剰分は尿に排泄されるため、厚生労働省はビタミンCに対する耐容上限量を明示していません。ただし、腎機能障害がある人がビタミンCを過剰に摂取すると、腎シュウ酸結石のリスクが高まることがわかっています。過剰摂取には注意しましょう。※16

ビタミンCを多く含む食品

ビタミンCは、一般的に入手しやすい食品にも多く含まれています。例えば、「ビタミンカラー」といわれるように、黄色やオレンジの果物に多く含まれているという印象があるかもしれません。実際に、冒頭でお伝えした船乗りによる壊血症の治療にも、レモンやオレンジが有効だったといわれています。しかし、ビタミンCを多く含む食品はそれだけではありません。

ビタミンCを多く含む食品(成分量100gあたり)は次の通りです。※18

| カテゴリー | 食品名 | 成分量100gあたり (mg) |

|---|---|---|

| 果実類 | アセロラ(酸味種) | 1,700mg |

| アセロラ(甘味種) | 800mg | |

| グァバ(白肉種および赤肉種、生) | 220mg | |

| キウイフルーツ(黄肉種、生) | 140mg | |

| キウイフルーツ(緑肉種、生) | 71mg | |

| レモン(全果、生) | 100mg | |

| いちご(生) | 62mg | |

| 野菜類 | 赤ピーマン(油いため) | 180mg |

| 赤ピーマン(生) | 170mg | |

| 黄ピーマン(油いため) | 160mg | |

| 黄ピーマン(生) | 150mg | |

| 芽キャベツ(生) | 160mg | |

| ブロッコリー(生) | 140mg | |

| ブロッコリー(電子レンジ調理) | 140mg | |

| ブロッコリー(ゆで) | 55mg |

食品100gあたりのビタミンC含有量を見ると、野菜では赤ピーマンが170mg、黄ピーマンが150mgと豊富に含んでいます。※18

これらのピーマンを生の状態で70gくらい(小さめ約2個分)を食べると、成人におけるビタミンCの1日の推奨量を満たすことになります。ビタミンCだけでなくカロテンやビタミンEなども豊富なので、毎日の食事に積極的に取り入れたい野菜といえます。※19、20

また、ブロッコリーにもビタミンCは多く、生の状態で茎には100gあたり140mgが含まれます。ビタミンCは水に溶けやすいため、ゆでると半減してしまうのが難点ですが、電子レンジで加熱するとビタミンCを多く保持できます。※18

果物では、アセロラやグァバ、キウイフルーツなどに多く含まれます。酸味種のアセロラは100gあたり1,700mgものビタミンCを含んでいますが、生の酸味種を100gも食べるのはあまり現実的ではありません。レモンも100gあたり100mgのビタミンCを含みますが、生のレモンを丸かじりするのはなかなか難しいのではないでしょうか。ビタミンCの含有量が多く、比較的食べやすい果物としては、キウイフルーツが挙げられます。100gあたりのビタミンC含有量は、果実が緑のものは71mg、果実が黄色いものは140mgであり、黄色いキウイフルーツの方がビタミンCを効率よく摂取できるといえます。※18

調理損失

前述の通り、ビタミンCは水溶性ビタミンです。そのため、ビタミンCを含む食品をゆでたり長時間水にさらしたりすると、ビタミンCが水の中に溶けだしてしまい、摂取量が減ってしまいます。ビタミンCを効率よく摂取するには、調理損失をできるだけなくすよう工夫しましょう。例えば、生で食べられる食材はできるだけ生食し、加熱が必要な食材はゆでるよりも蒸したり電子レンジで加熱したりしましょう。また、ゆでこぼすのではなくスープとして調理すれば、水に溶けだしたビタミンCを摂取できます。

ビタミンCのサプリメントもおすすめ

ビタミンCを含む食材は多く、一般的に入手しやすいものがほとんどです。そのため、日々の食卓にも取り入れやすいのですが、1日にたくさん摂取すればよいというものではありません。ビタミンCは水溶性ビタミンであり、余剰分は体外に排出されるため、毎日適量を摂取し続ける必要があります。果物や野菜を毎日しっかりと摂るのが難しい場合は、ビタミンCのサプリメントを活用するのもおすすめです。

また、ビタミンCは他の栄養素との相乗効果も報告されています。

ビタミンCとわさびスルフォラファンの組み合わせは酸化ストレスに効果的

酸化ストレスは、老化や生活習慣病の原因となる細胞ダメージを引き起こします。通常の食事から摂るビタミンCは、炎症を抑えて活性酸素を除去する即効性の効果が期待できますが、効果の持続性には限界があります。一方、新鮮な本わさびに含まれる希少成分「わさびスルフォラファン」は、細胞内の抗酸化システムの司令塔であるNRF2を活性化し、長期的な防御機構を促進します。ビタミンCとわさびスルフォラファンを一緒に摂取することで、活性酸素を除去する即効性と長期間にわたる抗酸化作用の両方の効果を得ることができるのです。

ビタミンCとわさびスルフォラファンの違いやその驚きの作用について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:細胞の抗酸化作用を高めるわさびスルフォラファンとは?抗酸化物質ビタミンCとの違いも解説

ビタミンCとL-システインの組み合わせによる美肌効果

タンパク質の合成に必要な非必須アミノ酸のひとつであるL-システインには、抗酸化作用や美肌・美白効果、胃がんのリスク低減などさまざまな健康効果があります。モルモットによる研究段階ではありますが、ビタミンCとL-システインの組み合わせには美肌効果がある可能性が報告されています。

2004年にお茶の水女子大学の藤原葉子氏らが行った研究によると、ビタミンCおよびビタミンEをL-システインと同時に投与することで、モルモットの皮膚のメラニン含有量が減少し、色素沈着抑制効果があることがわかりました。※21

L-システインについて詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:L-システインの効果とは?抗酸化作用や多岐にわたる健康効果について解説

免疫力向上や抗酸化作用のあるビタミンCを積極的に摂取しよう

ビタミンCは、免疫力向上や抗酸化作用、美肌効果、鉄分の吸収促進、白内障の予防、ストレスの緩和など、多岐にわたる健康効果があります。特に、活性酸素を除去する抗酸化作用は生活習慣病をはじめとするさまざまな病気の予防にもつながるため、注目を集めています。

これらの効果を十分に得るためには、毎日の食生活で適切な量のビタミンCを継続的に摂取することが大切です。ビタミンCは野菜や果物に広く含まれているため、彩り豊かな野菜や旬の果物を積極的に取り入れながらバランスの良い食事を心がけることで、自然に必要量を満たすことができます。なお、腎機能障害をもつ人は過剰摂取に注意する必要がります。サプリメントを利用する場合は、食品からの摂取を基本として不足分を補う形にとどめましょう。

参考資料

※1 厚生労働省 e-ヘルスネット. ビタミン.

※2 独立行政法人農畜産業振興機構. 情報コーナー. 野菜情報2013年1月号. ビタミンCの摂取における野菜の有効性について.

※3 東京大学大学院理学系研究科・理学部. プレスリリース. ビタミンCを体内に取り込む分子メカニズムの解明

※4 石神昭人. (2014) ビタミンCトランスポーター研究の現状と展望. ビタミン. 88(11). 555-559.

※5 阿部皓一.(2022) ヒトにおける抗酸化ビタミンの働き. ビタミン. 96(4). 136-137.

※6 eJIM 厚生労働省.『「統合医療」に係る 情報発信等推進事業』. 海外の情報. ビタミンC.

※7 Robert M Douglas, et al. (2005) Vitamin C for preventing and treating the common cold. PLoS Med. 2(6). e168.

※8 中村成夫. (2013) 活性酸素と抗酸化物質の化学. 日本医科大学医学会雑誌. 9(3). 164-169.

※9 Firas Al-Niaimi, et al. (2017) Topical Vitamin C and the Skin: Mechanisms of Action and Clinical Applications. J Clin Aesthet Dermatol. 10(7). 14-17.

※10 Spring8大型放射光施設. 貧血予防に新たな指針 ~ ビタミンCが鉄分の吸収を促進するメカニズムを原子レベルで解明 ~(プレスリリース).

※11 大分大学医学部 主要・血液内科学講座. 鉄欠乏性貧血のはなし.

※12 KOMPAS. 慶応義塾大学病院 医療・健康除法サイト. 白内障.

※13 国立研究開発法人国立がん研究センター. がん対策研究所予防関連プロジェクト. 多目的コホート研究(JPHC Study)ビタミンC摂取と老人性白内障発症の関係について.

※14 山川 香織. (2019) コルチゾールからストレスを知る. 心理学ワールド. 86.

※15 Stuart Brody, et al. (2002) A randomized controlled trial of high dose ascorbic acid for reduction of blood pressure, cortisol, and subjective responses to psychological stress. Psychopharmacology (Berl). 159(3). 319-24.

※16 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準(2025年版).

※17 村田晃. (2008) 喫煙者の血漿ビタミンC濃度は非喫煙者の平均68%である(資料,第122回会議研究発表要旨,ビタミンC研究委員会). ビタミン. 82(5-6).359.

※18 文部科学省. 食品成分データベース.

※19 熊本県農林水産部農業技術課普及振興企画版. AGRIくまもと. Vitamin Table ~第36回 ピーマンのおはなし~

※20 農林水産省. aff(あふ)15(11). 特集 野菜をもっと食べよう!.

※21 Yoko Fujiwara, et al. (2004) Effect of simultaneous administration of vitamin C, L-cysteine and vitamin E on the melanogenesis. BioFactors. 21(1-4). 415-418.