ラジオ体操は、短時間で全身をまんべんなく動かせる手軽なエクササイズとして、多くの日本人に親しまれてきました。近年の研究により、ラジオ体操には体内年齢や血管年齢の改善だけでなく、認知症リスクの低減やフレイルの改善など、多角的な健康効果が期待されることがわかっています。毎日続けやすい運動であることから、超高齢社会の日本において健康寿命の延伸や生きがいづくりに大きく貢献する可能性があると注目を集めています。今回は、最新研究に基づくラジオ体操の多様な健康効果を詳しく解説します。

Index

ラジオ体操の運動強度と消費カロリー

かんぽ生命保険(以下「かんぽ生命」)の前身である旧逓信省簡易保険局によって、1928年に制定されたラジオ体操は、2028年に生誕100年を迎えます。※1

ラジオ体操は、国民の健康維持を目的に始まり、夏の風物詩としても浸透している体操です。音楽を聴くと自然に体が動き出すという方も少なくないでしょう。ラジオ体操の動作を一つひとつ丁寧に行うと心拍数が上昇し、有酸素運動としての効果を得られます。その結果、血糖コントロールの改善にもつながる、まさに“万能”ともいえる運動です。

ラジオ体操第1と第2の違い

ラジオ体操には、対象者や運動強度が異なる「第1」と「第2」があります。※2、3

ラジオ体操第1

老若男女を問わず誰でも取り組めることを想定して作られた体操

- 運動強度=4.0 METs

- 座って行う場合=2.8 METs

ラジオ体操第2

主に青・壮年層を対象とし、体を鍛え、筋力を強化することにポイントを置いた体操

- 運動強度=4.5 METs

METs(メッツ)とは、身体活動の強度を表す単位です。安静に座っている状態を1METsとし、ある活動が安静時の何倍のエネルギーを消費するかで強度を示します。※4

例えば、立っているだけでも約2METs程度の運動強度があります。歩行や軽い筋トレ、掃除機がけや洗車、子どもと遊ぶなどの活動は約3METs程度とされています。ラジオ体操第1を座って行う場合は2.8METsなので、これらの活動に近い運動強度があります。また、やや速歩やゴルフのラウンド、通勤で自転車を使う、階段をゆっくり上るなどは4METs程度とされています。立って行うラジオ体操第1は4.0 METsなので、これらの活動に相当します。それよりも運動強度の高いラジオ体操第2は、ダブルスのテニスや中等度の水中歩行に相当する4.5METsとされています。※3、4

ラジオ体操の消費カロリー

厚生労働省がまとめた「健康づくりのための運動指針2006」には、METsを用いて消費カロリーが計算できる簡易換算式が掲載されています。※5

エネルギー消費量(kcal)=METs × 実施時間(時) × 体重(kg) × 1.05

例えば、体重50kgの人が立った状態でラジオ体操第1と第2を続けて行った場合(約6分)のエネルギー消費量は、約22.3 kcalとなります(1日の運動量の目安はエネルギー消費量で160~240 kcalとされています)。※6

この計算例からもわかるように、ラジオ体操は短時間でも適度なエネルギーを消費できる運動です。きちんと動作を行うことで心拍数を上げ、血糖値や体重管理にも役立つと考えられます。

また、加齢に伴い筋量や筋力が低下して、運動機能も低下するとされていますが、運動の習慣をつけることでさまざまな老化防止効果があることがわかっています。

運動の老化防止効果について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:運動には老化防止効果があるのか?運動機能の低下や高齢者の運動習慣、最新研究について解説

体内年齢や血管年齢、骨密度などの健康状態を示す数値が良好

2013年に実施された「ラジオ体操の実施効果に関する調査研究」では、全国の55歳以上の男女543名を対象に、3年以上かつ週5日以上ラジオ体操を実践している人々の健康指標を数値化しました。体内年齢、血管年齢、呼吸機能(肺年齢)、骨密度、体力年齢のほか、健康関連のQOL(生活の質)を測定するSF-8アンケートによって多角的に評価することで、ラジオ体操がどのような健康効果をもたらすかを検証しました。調査結果から明らかとなったラジオ体操の効果を解説します。※7、8

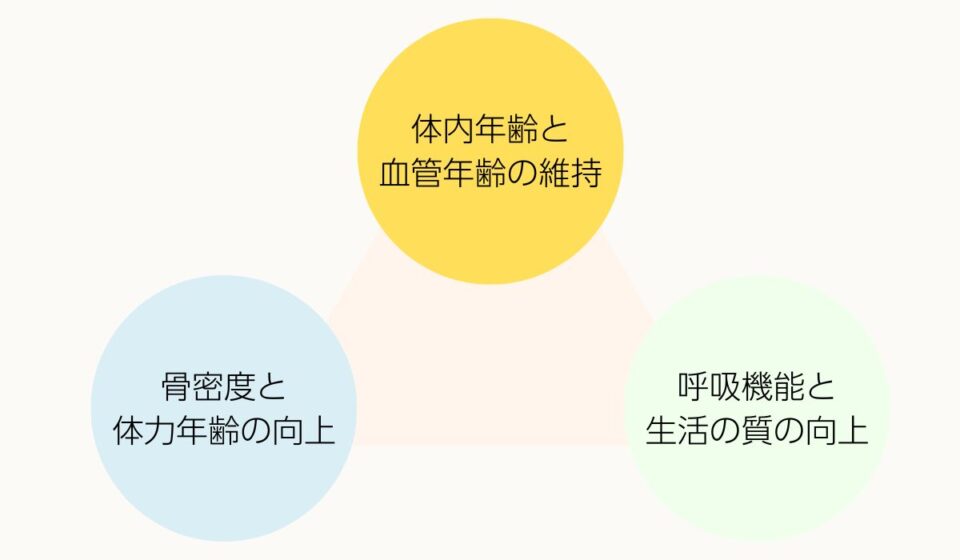

体内年齢と血管年齢の維持

調査結果によると、ラジオ体操継続者は実年齢に比べて体内年齢が約20歳若いというデータが示されました。さらに、血管年齢も実年齢より若い状態が維持されており、これが脳卒中や心臓病などの循環器疾患の予防に大きく寄与していると考えられます。血管の老化度を示す指標は、動脈硬化の進行具合と密接に関連しており、若い血管は長期にわたる健康維持の鍵といえます。※7、8

骨密度と体力年齢の向上

また、ラジオ体操継続者は各世代において骨密度が非常に高いという結果も注目に値します。骨密度の高さは骨粗鬆症の予防や骨折リスクの低減に直結し、特に高齢者の転倒予防や日常生活の自立に大きく影響します。さらに、歩行能力や柔軟性、筋力などを総合的に評価した体力年齢も、実年齢より若く保たれており、活動的な生活を支える要因となっています。※7、8

呼吸機能と生活の質(QOL)の向上

ラジオ体操継続者は、呼吸機能(肺年齢)も若々しく保持されていることが示されています。そのため運動中に息切れしにくく、日常の活動や軽い運動でも無理なく体を動かすことができ、生活の質(QOL)が向上していると考えられます。実際に、SF-8によるアンケート調査では、身体機能や活力といった項目で国民標準値を上回る結果が得られ、ラジオ体操が日々の健康維持や前向きな生活の実現に寄与していることが示されました。※7、8

ラジオ体操の普及がもたらす社会的意義

これらの調査結果は、単なるエクササイズとしてのラジオ体操の枠を超え、地域や国全体の健康寿命延伸に貢献する可能性を示唆しています。日々の簡単な運動が長期的には重大な疾患の予防につながるという科学的根拠は、多くの人々にとって励みとなるでしょう。ラジオ体操の普及促進が、これからも健康な社会の構築に寄与することが期待されます。

ラジオ体操で認知症リスクが18%低下

日本の高齢化はますます進行し、要支援・要介護状態にならないための介護予防や認知症の予防が喫緊の課題となっています。なかでも日常的に取り組みやすい「体操」は、筋力や柔軟性の向上だけでなく、介護予防や認知機能の維持にも効果が期待されてきました。しかしながら、その科学的根拠を示す大規模な研究はこれまで限定的でした。

そこで、帝京大学大学院公衆衛生学研究科の金森悟准教授らの研究グループが全国規模の前向きコホート研究(JAGES)を元に分析しました。全国19市町村の65歳以上の参加者のうち計11,219人を解析対象として、平均5.3年間の追跡調査を実施した結果が2025年1月に報告され、高齢者における体操(特にラジオ体操)の重要性が改めて注目を集めています。※9、10

ラジオ体操を実践するグループで認知症リスクが有意に低下

この研究では、対象者の体操実践状況によって以下の4群に分類し、要支援・要介護や認知症の発症リスクにどのような差が生じるかを比較しました。※9、10

- 体操をしない群

- ラジオ体操のみを行う群

- その他の体操のみを行う群

- 両方を行う群

解析の結果、体操をしない群と比べて、ラジオ体操のみを行う群では認知症リスクが18%低下しました。その他の体操のみを行う群では要支援・要介護リスクが13%し、さらに要介護2以上および認知症リスクがそれぞれ19%低下するという有意な差が認められました。ラジオ体操とその他の体操の両方を行う群では統計学的に明確な結果は示されなかったものの、要介護2以上および認知症のリスクが下がる傾向がみられています。※9、10

音楽や社会的交流が複合的にはたらく

こうした成果は、高齢者が継続して体操を行うことで、介護状態や認知症へ移行するリスクを緩和できる可能性を示唆するものです。研究チームによれば、ラジオ体操は多様な動作を伴いながら音楽に合わせて体を動かすため、身体活動量が増加するとともに、脳への刺激や社会的交流といった複合的な要因が認知症予防に関わっていると考えられるとのことです。※9、10

今後は、さらに運動の頻度やプログラム内容を検討し、高齢者の日常生活に無理なく組み込める形で体操を普及させることが課題となるでしょう。

高齢者の認知機能の変化について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:加齢による認知機能の変化とは?認知症の概要、高齢者の認知機能や行動の特性、認知機能を改善する方法について解説

ラジオ体操でフレイルやプレフレイルが改善

かんぽ生命は、2024年に全国の20~69歳の男女2,400名を対象とした一般消費者調査を行い、ラジオ体操の認知率や実施率などを調べました。その結果、ラジオ体操の認知率は88.2%と非常に高い一方で、1週間に1回以上実施している人は12.1%にとどまることがわかりました。※11, 12

ラジオ体操の「いつでも、どこでも、誰でも」手軽にできるイメージは浸透していても、実際には習慣化が進んでいないのが現状です。そこで、かんぽ生命は東京都健康長寿医療センター、東京医科大学、NPO法人全国ラジオ体操連盟と共同で、ラジオ体操の効果を検証するために、フレイルまたはプレフレイルの日本人高齢者を対象としたランダム化比較試験を実施しました。※12

- フレイル:機能的な能力が低下し、要介護状態に陥るリスクが高まった状態

- プレフレイル:フレイルの前段階にあたり、健康からフレイルへ移行する境界領域

フレイルやプレフレイルの高齢者がラジオ体操を実施することで、健康関連QOLや運動能力などにどのような影響を与えるのか、詳しく解説します。※12

12週間の試験で明らかになった改善効果

この共同研究では、フレイルまたはプレフレイルと判定された日本人高齢者226名(平均78歳、女性70%)を以下の2つのグループに分け、12週間のランダム化比較試験を行いました。解析対象は介入群104名、対照群105名の計209名でした。※12、13

- 介入群:栄養指導プログラム+ラジオ体操(自宅で毎日実施+全5回の集団指導)

- 対照群:栄養指導プログラムのみ

解析の結果、以下のことが明らかとなりました。※13、14

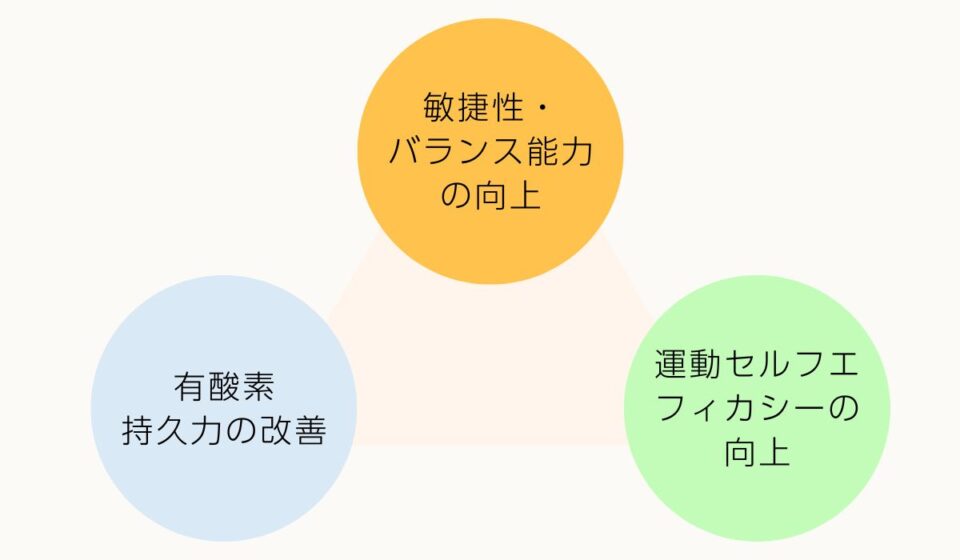

敏捷性・バランス能力の向上

介入群は対照群と比べて、椅子から立ち上がり目標物を回って再度座るまでの時間が大きく改善しており、ラジオ体操の習慣化によって身体を素早く動かす敏捷性やバランス能力が向上することが示されました。

有酸素持久力の改善

介入群は対照群と比べて、2分間その場で足踏みをした回数を数えるステップテストが大きく改善しており、ウォーキングなどの有酸素運動を行う際の持久力が高まる傾向が示されました。

運動セルフエフィカシーの向上

運動セルフエフィカシーとは、運動を継続していけるという自信を指します。介入群は対照群と比べて運動セルフエフィカシーの悪化が小さく、長期的な健康行動につながりやすいといえます。

このように、ラジオ体操の習慣化によって敏捷性・バランス能力や有酸素持久力が向上し、運動を継続する自信(運動セルフエフィカシー)も高まるなど、一定の健康効果が認められたと報告されました。一方で、健康関連QOLに対する影響という点では、12週間という比較的短期間では有意な差は認められませんでした。※12

また、研究期間中のラジオ体操の平均実施率が約94%と非常に高かったことも興味深いです。これは、ラジオ体操が短時間で取り組みやすく、場所を選ばず続けやすい運動であることを示唆しています。※12、13

ラジオ体操を取り入れてQOLを高めよう

今回ご紹介した調査や研究結果では、ラジオ体操が体内年齢や血管年齢、骨密度、運動機能の向上、さらには認知症リスク低減やフレイル改善に寄与する可能性が示されました。ラジオ体操は短時間かつ場所も選ばない運動であり、継続しやすいことから、高齢社会での健康寿命延伸や生きがいづくりに大きな期待が寄せられています。日々の暮らしにラジオ体操を取り入れることで、いつまでも若々しく、質の高い生活を実現する一歩につながるでしょう。

参考資料

※1 テイジンプロバイオ研究所. イヌリン|研究対象の食物繊維素材

※2 和田正, 田中彰裕. (2013) 酵素法により製造された イヌリンと低脂肪食品への利用. 化学と生物. 51(6). 376-382.

※3 厚生労働省. 生活活動のメッツ表.

※4 厚生労働省. e-ヘルスネット. メッツ / METs(めっつ)

※5 厚生労働省. 健康づくりのための運動指針2006 ~生活習慣病予防のために~.

※6 市立三次中央病院. 糖尿病タイムズ第46号. ラジオ体操第2がおすすめ!

※7 かんぽ生命. すこやかコラム 第1回. ラジオ体操の効果.

※8 一般財団法人 簡易保険加入者協会委託調査. 平成25年度 ラジオ体操事業調査研究 ラジオ体操の実施効果に関する調査研究 (概要版).

※9 帝京大学プレスリリース. ラジオ体操で認知症リスクが18%低下.

※10 Satoru Kanamori, et al. (2024) Taiso practice and risk of functional disability and dementia among older adults in Japan: The JAGES cohort study. SSM – Population Health. 28(101731).

※11 かんぽ生命. ラジオ体操の健康効果に関する共同研究の結果について. 別紙2.

※12 かんぽ生命. ラジオ体操の健康効果に関する共同研究の結果について.

※13 Yosuke Osuka, et al. (2024) Effects of Radio-Taiso on Health-related Quality of Life in Older Adults With Frailty: a Randomized Controlled Trial. Journal of Epidemiology. 34 (10) 467-476.

※14 かんぽ生命. ラジオ体操の健康効果に関する共同研究の結果について. 別紙3.