新しく学んだこと、やってみたいと思っていることを、いざ行動にうつそう!となると、気が重くなって、なかなか実行できないケースは少なくありません。例えば、英会話をマスターすると宣言したのに結局一度もテキストを開かなかったり、ダイエットを始めると周囲に言いつつも甘いものを止められなかったり……こんな「有言不実行」、身に覚えはありませんか?

やれば面白そうなのに、楽しそうなのに、もしくは、自分にとって大切なことなのに、実行に至らない。

気にかかっていながらも、ずるずると先延ばしにしてしまう……。

こんな不思議な現象が起こることがあります。

いったい何が行動のハードルを上げているのでしょう。

実は、「有言不実行」を引き起こす背景には、2つの障害があります。

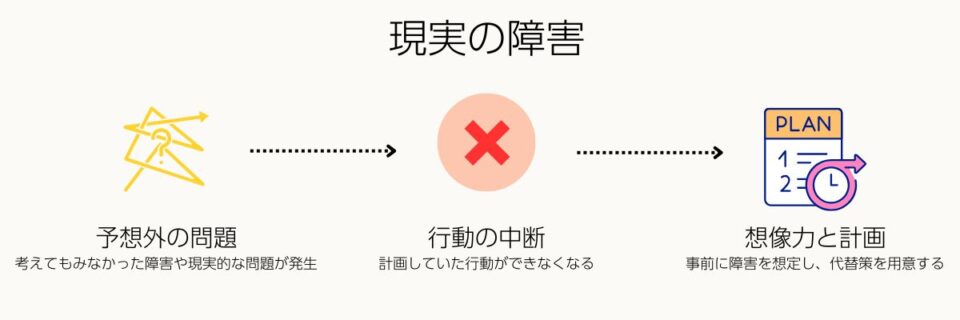

現実の障害

1つ目は、現実の障害です。

行動にうつそうとしたとき、予想外の考えてもみなかった問題にぶつかったり、お金や天候のような現実的な問題にぶつかったりして、行動できなくなってしまうことがあります。

例えば、運動を始めたい!と休日の朝にランニングを計画したとしましょう。

起きたら、雨が降っていて、行けなくなってしまった、という場合があてはまります。

そんなときには、想像力を働かせて、計画を練り直すことが役に立ちます。

計画を立てるときに、自分が実行しているときのことをシミュレーションして、障害を避ける方法を考えたり、工夫したりするのです。

先ほどのランニングの例であれば、雨のときには家の中でできる運動に切り替える、雨でも走れる場所を探しておくなど、いくつかの代替策をあらかじめ用意しておくと、スムーズに行動へうつせます。

現実的なトラブルを完全には防げなくても、「もし〇〇が起きたらどうするか」を事前に検討しておけば、諦めずに行動できる確率が高まります。思考や計画の段階で「もしも」を考える想像力や、何かあっても臨機応変にプランを練り直す姿勢は、「有言不実行」を防ぐのに役立ちます。

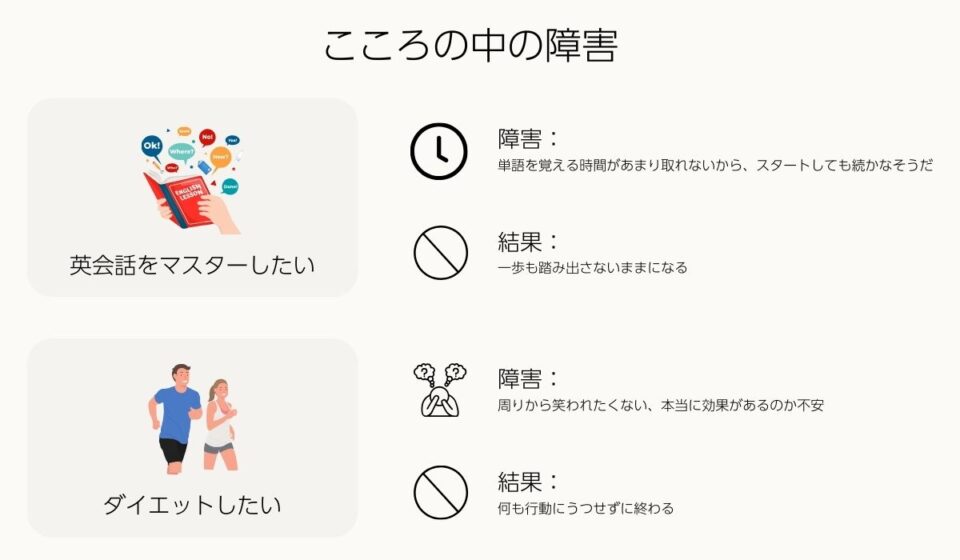

こころの中の障害

もう1つの障害は、こころの中の障害で、こちらの方が手ごわいものです。

目に見えない障害なので、自分自身では気づくことも難しかったりします。

例えば、行動にうつそうとすると、中止する口実や延期するいいわけが出てきたり、さまざまな疑問が浮かんだりするかもしれません。

「本当に役に立つかな?」、「楽しくないかもしれない」、「また今度にしようかな」など、いろいろな疑問や理由を自分の中で探し始めることがあります。

例えば、英会話をマスターしたいと決意しても、「単語を覚える時間があまり取れないから、スタートしても続かなそうだ」と勝手に結論づけてしまえば、一歩も踏み出さないままになるかもしれません。ダイエットすると周囲に言いながらも、「周りから笑われたくない」という気持ちや「本当に効果があるのか不安」という思いが強いせいで、実際には何も行動にうつせずに終わることもあるでしょう。

新しい一歩を踏み出そうとするときには、昔からの習慣や心配が邪魔をしてくることがあります。

どんなにやりたいと思っていても、必要だとわかっていても、変化を起こすのは難しく、私たちは足踏みしてしまうことがあります。

このように、こころが発するいいわけや不安は非常に強力です。行動の必要性や大切さを頭で理解していても、あっさり打ち消してしまうほどに。たとえ現実の障害をクリアできたとしても、こころの中の障害を克服できなければ、「有言不実行」は続いてしまうのです。

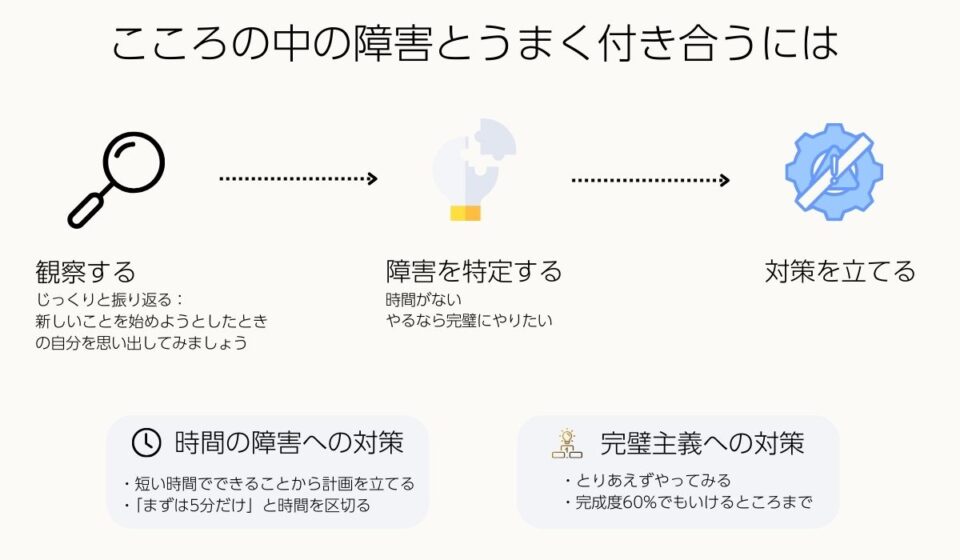

こころの中の障害とうまく付き合うには

この、こころの中の障害とうまく付き合うには、まずはじっくりと観察する必要があります。

新しいことを始めようとしたときの自分を思い出してみましょう。

スポーツの試合のハイライトのリプレイのように、ゆっくりと振り返りながら、その時、こころに浮かんでいたフレーズを思い出してみます。

「もしかしたらうまくいかないかも」

「これをやって本当に意味があるかな?」

「すぐに変わるわけでもないし……」

目に見えないままだと対策がとれませんが、こうして振り返って書き出していくと、次の手がみえてきます。

わたしがよく陥るこころの障害は、「時間がない」と「やるなら完璧にやりたい」という2つでした。

「時間がない」というのは一見、現実の障害のように見えますが、実はこころの中の障害であることが多いものです。

「まとまった時間がとれないとできない」とか「忙しいからまた今度」など。

自分のこころの障害に気づいてから、新しいことを始めるときには、短い時間でできることから計画を立てるとか、「まずは5分だけ」など時間を区切ってちょっとだけやってみる、というやり方に変えてみました。

「やるなら完璧にやりたい」というのも、実は、自分で実行のハードルを上げる原因をつくってしまっていました。

うまくいってもいかなくても、とりあえずやってみる!と自分に言い聞かせたり、完成度60%でもいけるところまでいってみる、と決めたりしたことで、取り掛かりやすくなりました。行動の一歩目を軽くする工夫です。

こうして、こころの中の障害対策をとったことで、私にとって、新しいことを試すハードルがぐんと下がって、「あれ、できていないな」とモヤモヤ気になりつつ時間が過ぎていく……という「有言不実行」はなくなっていきました。

2つの障害に向き合うことが「有言不実行」を乗り越える第一歩

皆さんには、どんな“こころの中の障害”がありそうでしょうか?

まずは書き出してみることが第一歩です。

やりたいことにスムーズに取り掛かれるようになると、達成感や充実感を得られて日々をよりスッキリと過ごせるでしょう。

「有言不実行」を繰り返してしまう背景には、現実の障害とこころの中の障害の2種類があります。この2つを意識し、対策をしっかり立てて、もう先延ばしに悩まない毎日を手に入れましょう!